要約

2022年4月から2023年3月までの1年間のブログの実績を、Google Analyticsのデータを中心に振り返ってみます。この1年でアクセス数が着実に増えており、Google先生からの評価も一気に上がりました。また、アクセス数に加えて記事評価ボタンによる評価、Twitterでの反応など多角的なデータを収集しています。

本文:ブログ3年経過、最近の1年の実績

2020年4月にブログを開始して3年が経過しました。定期的にアクセス解析を見ながら振り返りをしているので、今回は5回目となるブログの運用について振り返る記事を書きたいと思います。以前の振り返り記事はコチラです。

2020年度は週2回、2021年度からは週1の更新となり、開始3年間で合計201記事をアップしました。

この1年のリスクに関するトピックといえば、ロシアのウクライナ侵攻、死者数が増加したコロナ第7波・第8波、成年年齢18歳引き下げ、事故・事件では知床観光船事故や保育園の送迎バス置き去り事故、梨泰院での雑踏事故、安倍元首相銃撃事件あたりが主なところでしょう。

以下では、データ分析の中心であるGoogle Analyticsの結果、アクセス上位の記事の紹介、検索エンジンからの評価、個別記事の評価の順で書いていきます。

Google Analyticsから見る本ブログの1年の実績

Google Analyticsでアクセス解析を行っています。基本データは以下の通りで、年間ユニークユーザー数は2021年度の18949人から2022年度は35602人に大きく増えました。ページビューも2021年度の33844から2022年度は53379に増加しました。ブログ開始後の累積ページビューは108553となり、やっと10万を超えました。目指すは100万アクセスです。

以下に1年分のGoogle Analyticsのユーザーサマリーを示しますが、バズることはないものの、順調にユーザー数が増えてきたことがわかります。これがなによりうれしい結果ですね。

デバイス別に見ていくと、PCから見ている人が38%、モバイルが60%、タブレット端末が2%という割合になりました。検索流入が増えた結果、モバイルからの閲覧がこれまでよりもさらに増えました。ただし、直帰率(1回の訪問で1記事だけ見る人)はPCが83%・モバイルが91%とPCの方ほうが低いので、PC経由の人のほうがじっくり読んで頂けているようです。

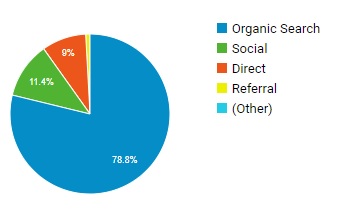

次にアクセス元を見てみましょう。organic search(検索経由)が79%、次いでsocial(Twitterやfacebookなどのsns経由)が11%で、残りがdirect(ブックマークなど)の9%とreferral(snsや検索サイト以外のwebサイトからのリンク)の1%です。こちらも直帰率との関係を見ると、検索経由が90%、sns経由が82%、直接が78%、リンク経由が80%となり、検索経由よりも他を経由したほうがじっくり見られています。

ここからは、この1年間のページごとのアクセス数から人気記事を見ていきます。

1位は日本の各種犯罪の被害者と加害者それぞれの男女差をデータで示し、さらに「夜間に1人で歩く際に安全だと感じる比率の男女差」の国際比較も示した記事です。これは書いた当初は全く読まれませんでしたが、2022年度の後半から女性が狙われる殺人事件がいくつか発生したことでアクセスが伸びたものと思われます。

2位は大麻のリスクについて書いた記事です。ブログ開始後かなり初期に書いた記事なのですが、これも当初はアクセスがさっぱりでした。芸能人が薬物で逮捕されるなどの事件があるたびにアクセスが増え、この1年では常にアクセスが高い状態となりました。

3位は「お酒は18歳から」になぜならなかったのかを書いた記事です。2023年の成人式前後に一気にアクセスが上がり、そのまま人気記事になっています。

4位は珪藻土製品に含まれるアスベストのリスクについて書いた記事です。長期的に継続してアクセスが高い記事です。

5位は、オランダが公表した政策評価書において、ネオニコチノイド系農薬を禁止してもリスクが減っていないことを報告した内容を紹介した記事です。化学物質の規制にはリスクトレードオフの考慮が必須です。

以下、6位から10位まで順にリンクを並べます。

上位10記事のうち3つがこの1年に書いた記事になります。他の7つは1年以上前に書いた記事ですから、長い間アクセスが高い記事ということになります。内容的には、やはり化学物質系の記事が多くなっていますね。

本ブログの検索エンジンからの評価

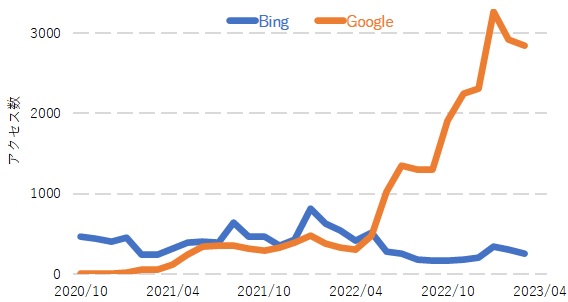

以前は検索経由のアクセスのうちBingが約半数を占めており、Google経由はそれよりも低くなっていました。ブログ開始後半年の2020年度上半期まで本ブログはGoogle先生から完全に「無視」されている状況でしたが、2020年度下半期から少しずつGoogle先生から認知されるようになってきました。それではこの期間におけるBing経由とGoogle経由のアクセス数の推移を見てみましょう。

1年前まではBing経由のほうがGoogle経由よりも多かったのですが、この1年で完全に逆転し、今では完全にGoogle経由が圧倒しています。反対にBing経由は伸び悩んでいます。

Google serach consoleで調べられる検索キーワードをテキストマイニングにかけて単語登場頻度を解析すると以下のようになります。以前に上位を占めていたコロナ関連のワードはほとんどなくなり、代わりに大麻、酒、タバコ、犯罪、アスベスト、農薬などのワードが上位になりました。

| 順位 | キーワード |

| 1 | 大麻 |

| 2 | 酒 |

| 3 | 犯罪 |

| 4 | タバコ |

| 5 | 男女 |

| 6 | 珪藻土 |

| 7 | 飲酒 |

| 8 | 成人 |

| 9 | 年齢 |

| 10 | リスク |

| 11 | アスベスト |

| 12 | 死亡 |

| 13 | 日本 |

| 14 | 農薬 |

| 15 | 危険 |

| 16 | マリファナ |

| 17 | 結婚 |

| 18 | 性 |

| 19 | ネオニコチノイド |

| 20 | マット |

また、この1年に書いた記事のキーワードを用いてGoogleとBingで実際に何位に出てくるのかを調べてみました(広告を除いた順位):

・「シロアリ ネオニコチノイド」はGoogleで8位、Bingで6位

・「毒展 リスク」はGoogleで1位(!)、Bingで4位

・「リスクコミュニケーション AI」はGoogleで2位と3位、Bingで3位と4位

・「マイクロプラスチック タイヤ」はGoogleで15位、Bingで5位

・「グリホサート リスク」はGoogleで42位、Bingで50位までなし

・「農家 長寿命」はGoogleで1位(!)、Bingで4位と5位

・「犯罪 男女差」はGoogleで2位、Bingで2位

以前はGoogleよりもBingでより上位に出てくる傾向がありましたが、現時点ではそのような傾向がなくなり、両方の検索エンジンからほぼ同様の評価を得られるようになりました。そうなると両者のシェアの差から必然的にGoogle経由が圧倒するようになったと考えられます。

個別記事の評価

個別記事の評価ツールについては、記事に対して「いいね」をつける機能「WP-PostRatings」を実装しています。この1年間でいいねがついた数は300、同期間のページビューは53379なので、評価率は約0.6%です。その前の半年は1%程度でしたので、下がっています。

そして、もっともいいねが多くついた記事はコレです↓

また、もっとも評価率(いいね数/アクセス数)が高かった記事はコレです↓ 4.7%という高い評価率でした。

さらに情報発信の効果の測定方法についての記事の中では、Twitterでブログ記事を紹介してリンクを貼りましょうと書きました。逆にブログにもTwitterのタイムラインを表示しています。Twitterアナリティクスというツールでさらに情報の広がり具合を解析できます。ここではエンゲージメントという指標に注目します。

エンゲージメント総数=いいね数+リツイート数+返信数+フォロー数+URLのクリック数

ブログの新規更新を紹介するツイートでエンゲージメントが多かった記事トップ3を挙げてみます。

Twitterでは農業系のフォロワーさんがどんどん増えていますので、農薬関係の記事にエンゲージメントが多くなる傾向があります。このように、アクセス数だけで評価するのに比べてまた違った面から評価ができるようになりました。

ブログの今後の展望

ブログの運用としてはこれまで通り、基本的に週1回の更新ペースを維持していく予定です。ただし、コロナによる制限が緩和され、対面のイベントが増えたことから出張も多くなり、今後はこれまでのようには書けないことも増えると予想されます。年間40記事程度を目標にします。

内容も大きく変わることはないですが、フェミサイドの記事や飲酒開始年齢の記事など、どんな記事が人気が出るかは書いてみないとわからないことも多く、とにかくいろんな分野のリスクについて書くことは続けようと思います。

また、リスク評価を身近にするwebアプリケーションとして、RiskTools(ブログのヘッダメニューかにリンクがあります)を公開していますが、この1年でかなり改良することができました。死因のみでなくリスク要因の評価ツールも試作版ではありますが公開しています。

以下の記事でも書いていますが、損失余命などの評価も表示できるようにするのがこの1年の目標です。

今後もデータをとり続けたいと思いますが、Google Analyticsは現行のバージョンが7月で終了し、その後も現在のようなデータがとり続けられるかどうかはわかりません。この辺が大きな変化となるでしょう。

まとめ:ブログ3年経過、最近の1年の実績

この1年でアクセス数が着実に増えており、Google先生からの評価も一気に上がりました。人気のある記事は、公開後にしばらくたってからじわりじわりとアクセスが増えてくる傾向があります。個別記事の評価については、アクセス数に加えて、記事評価ボタンによる評価、Twitterのエンゲージメントなど多角的なデータを収集して運用のヒントにしています。

コメント