要約

ブログを開始して1年経過し、目標であった100記事を無事計画通りに書きました。2020年10月から2021年3月までの半年間の実績をGoogle Analyticsのデータを中心に振り返ってみます。

本文:ブログ1年経過、後半の半年の実績

ブログを開始してちょうど1年となりました。そこで、今回はブログの運用について振り返る記事を書きたいと思います。半年前にも、ブログ開始後半年の実績について書きましたので、その後の半年の実績を振り返ります。

半年前の記事で書いたように、本ブログの執筆戦略として、1年で100記事書くという計画を立てました。これは、100記事×2000文字=20万文字くらい書かないとGoogle先生から評価してもらえず、検索で表示されにくいから、というのが理由です。検索で表示されないと多くの人には見てもらえません。Googleで上位に表示されるような対策のことをSEO(search engine optimization)といいますが、ある程度のテクニックを施した後は、ひたすら質の良い記事をたくさん書くしかないのです。

1年間ほぼ週2回のペースで記事を更新し、無事に計画通り100記事書くことができました。文字数は1記事あたり2000文字程度を想定していたのですが、いざ書いてみると2000字では到底足りず、平均で4000字くらい書きました。なので、全体の文字数としては1年で40万文字くらい書いたのではと思います。

2020年10月から2021年3月の間はコロナ第3波による緊急事態宣言が発令されるなど、やはりリスクといえばコロナウイルス関係の話題が圧倒的に多くなりました。そのため、ブログ記事も最初の半年ほどではありませんが、コロナ関係のものが多くなりました。

そのほかには、幸福とリスクの関係について勉強しながら一連の記事を書きました。ところがこれはアクセス的には爆死したため、本当はもっと書きたいのですが控えているところです。逆に、以前は化学物質関係の記事を書くのは控えていたのですが、アクセス的には非常にニーズが高いため、後半は意図的に化学物質関係の記事を増やしました。下のほうでも紹介しますが、結果的にアクセス数上位の記事はほとんど化学物質関係になりました。

このように、データを分析しながら記事ごとのニーズなどを踏まえて少しずつ運用方針を変えています。ブログはデータを収集できるのが非常に面白いところですね。以下では、データ分析の中心であるGoogle Analyticsの結果、アクセス上位の記事の紹介、Google先生からの評価がどうなったか、今後の運用方針の順で書いていきます。

Google Analyticsから見る本ブログの半年の実績

Google Analyticsでアクセス解析を行っています。基本データは以下の通りで、月間ユニークユーザー数は基本的には800人程度で推移していますが、2月だけドカンと上昇して1万を超えました。これはマイクロプラスチックの記事がバズったためです。一旦バズるとすごいことになる、というネットの威力を実感しました。

デバイス別に見ていくと、モバイルが57%、PCから見ている人が39%、タブレット端末が4%という割合になりました。前半の半年ではPCが75%だったので、順番が逆転したことになります。ただし、これはバズったマイクロプラスチックの記事が主にツイッターで拡散したためと考えられます。普段の記事は従来通りPCからが多いのでしょう。

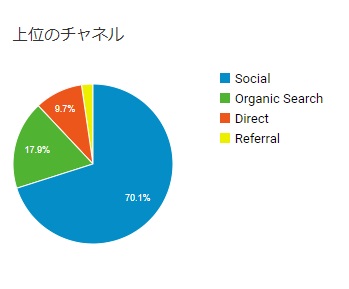

次にアクセス元を見てみましょう。social(ツイッターやfacebookなどのsns経由)が約7割で最も多く、次にorganic search(検索経由)が2割程度と、この二つで約9割になります。残りがdirect(ブックマークなど)とreferral(snsや検索サイト以外のwebサイトからのリンク)です。これも、以前は検索経由が最も多かったので、マイクロプラスチックの記事につられてこのような割合になったものと考えられます。

ここからは、ページごとのアクセス数から人気記事を見ていきます。化学物質関係が上位に並ぶ結果となっています。

アクセス数トップは、バズったマイクロプラスチックの記事です。記事ごとに100回見られていれば結構よいほうなのですが、これは1万回を超えました。学術会議の報告書を批判的に紹介したものですが、賛同する意見が多く得られました。ただし、バズった原因か結果かはわかりませんが、学術会議ガーみたいな論調に乗っかられてしまったかもしれません。

次に、ソーシャルディスタンスはなぜ「2m」かという「からくり」を書いた記事です。前半の半年ではダントツのトップになった記事ですが、後半でもロングランを続けています。

3位は、マイクロプラスチックの2回目の記事です。学術会議の報告書と違ってリスク評価の視点の資料を紹介したものです。

4位は、農薬の残留基準値超過の際に健康影響を判断する手順を記した記事です。「食べると嘔吐・失禁」などと書かれてしまったニュースを題材としています。

5位は、2020年の年末に一気に話題となった、珪藻土バスマットから基準値を超えるアスベストが検出された問題を解説した記事です。実際にリスクを評価して健康影響の懸念がないことを示しました。

以下、6位から10位まで順にリンクを並べます。

本ブログはGoogle先生から評価されるようになったのか?

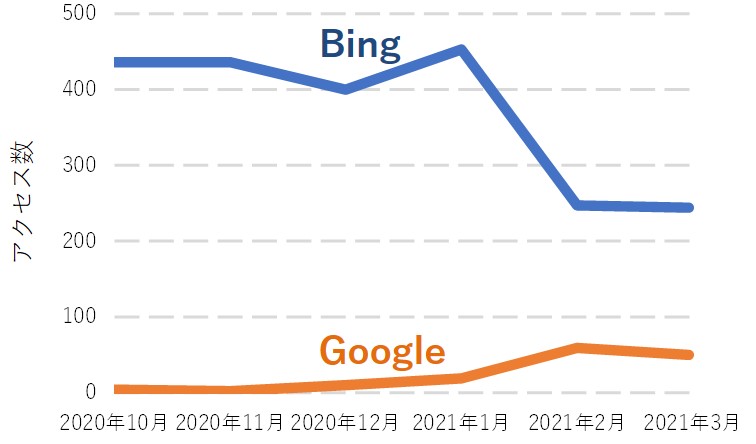

半年前の記事では、「本ブログはGoogle先生からまだ全く評価されていない」ということを書きました。検索経由のほとんどはGoogleではなくBing経由(99%以上!)だったのです。昨年10月の時点でGoogle先生からは完全に無視された状態でしたが、その後どうなったのでしょうか?Bing経由とGoogle経由のアクセス数の推移を見てみましょう。

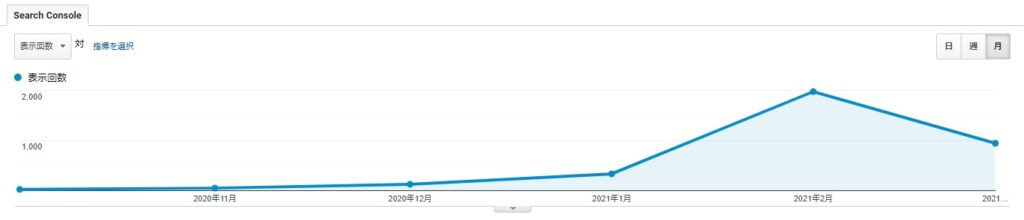

昨年10月では検索経由の中でGoogleが占める割合は1%程度でしたが、3月では2割程度にまで増加しました。次にGoogle のサーチコンソールというツールで、Google検索にて本ブログが表示された回数を見てみます。

昨年10月でほぼ表示されることのなかった本ブログですが、その後は表示回数が上昇傾向にあります(2月は例外的に高くなっています)。

昨年10月の記事にて、Bingで「ワクチンはなぜ嫌われるか」で検索すると本ブログは2位で表示され、Googleだと全く出てこない、ということを書きました。今回同じワードで改めて検索結果を比較してみると、Bingでは1位(!)、Googleでもなんと8位に表示されるようになりました。

次に「マイクロプラスチック リスク」で検索結果を比較してみます。Bingでは6位に本ブログ記事が表示されましたが、Googleでは25位でした。バズった記事でもこのくらいなので、だいぶGoogle先生から認識はされてきましたが、さらに改善が求められます。

本ブログの今後の運用方針

やはり100記事くらい書いた結果として、Google先生からの認知が上がりました。ブログは100記事書いて初めてスタート地点というのはあまり根拠がない話ですが、結果的には間違ってませんでした。これからも精進したいと思います。

ところで冒頭のほうで、化学物質系の記事は意図的に書いてこなかったが途中で方針転換した、と書きました。なぜ化学物質の記事を書かなかったのか?というと、いくら書いてもあまり自分の勉強にならないからです。人に教えるよりも新しいことを勉強するほうが好きなので、記事についても積極的にいろいろ勉強しながら書きたいのです。

とはいっても全然見てもらえないとモチベーションを保てないので、教えるための記事と勉強のための記事と、バランスを取りながらテーマを選んで書いていくつもりです。

sns定点観測については連載記事化して、月に2回(リスク関係とリスクコミュニケーション関係)書いてきました。これも私としては非常に勉強になっていますが、アクセス数が非常に少なく、見せ方を変える必要があるのかなと思います。今後はリニューアルして試行錯誤的にいろいろと試していくつもりです。

次に記事更新ペースです。これまで1年で100記事書くことを目指して、週2回更新してきました。100記事を達成してGoogle先生からの認知も得られたので、今後はペースを落として週に1度の更新にしようと思います。

さらに、新たな試みも開始します。一つ目はツイッターとの連携です。現在は記事を更新したときに、その紹介ツイートを書いているだけです。もうすこし積極的にツイッターを活用したいと思います。なにせマイクロプラスチックの記事がバズったのを体験し、ツイッターの威力を思い知ったためです。

もう一つの新たな試みは、リスク評価を身近にするツール(webアプリケーション)の開発です。便利だなと思ったwebベースのツールをサクッと開発して実装する、みたいなことができたらいいなと考えています。そのためには開発の勉強もしなくてはいけません。ブログ記事の更新頻度を減らす代わりにこのような活動に時間をあてたいと思います。

まとめ:ブログ1年経過、後半の半年の実績

ブログを開始して1年経過し、目標であった100記事を無事計画通りに書きました。後半の半年は意図的に化学物質関係の記事を増やし、その結果アクセス数上位の記事は化学物質関係の記事が多くなりました。中でもマイクロプラスチックの記事はツイッターでバズったのがきっかけで多くのアクセスを達成しました。Google先生からの評価もだんだんと上昇し、検索表示回数が増えています。

今後も少しずつ運用方針を変えながら続けていきますので、また半年後に実績を報告したいと思います。

コメント