要約

2021年4月から2021年9月までの半年間のブログの実績をGoogle Analyticsのデータを中心に振り返ってみます。また、検索エンジン対策としてGoogleでの検索表示を調べました。さらに、個別記事の評価についてはこれまでのアクセス数に加えて、記事評価ボタンによる評価やTwitterでの反応など多角的な評価をします。

本文:ブログ1年半経過、最近の半年の実績

ブログを開始して1年半となりました。半年ごとにアクセスのデータを見ながら振り返りをしているので、今回は3回目となるブログの運用について振り返る記事を書きたいと思います。以前の振り返り記事はコチラです。

2020年度の1年間は週に2回記事を書いていましたが、2021年度からは週1の更新となり、これまでに全部で127記事をアップしました。週1にした分だけ1記事の文字数が増えており、以前は平均4000文字程度であったのが、この半年は平均5000字を超えてしまっています。

この半年のリスクに関するトピックと言えば、圧倒的にコロナウイルスとコロナワクチンであったと言えます。ほとんどの期間がコロナ感染拡大による緊急事態宣言下にあり、ワクチンの接種もピークとなりました。そのような中でオリンピックが開催されたり、ロックフェスが開催されたりして批判の声が高まりました。コロナ禍におけるオリンピックやロックフェスに関してもいくつか記事にしています。

そのほかには、リスクマネジメントの勉強を兼ねてリスク学文脈との違いに注目しながらシリーズ記事を書きました。これも予想通りアクセス的には爆死しましたが、非常に良い勉強になりました。同時にニーズの高い化学物質系の記事も織り交ぜ、全体としてバランスをとって記事を書いてきました。

半年前の報告にて、新たな取り組みとしてTwitterとの連携やリスク評価を身近にするWEBアプリケーションの開発を課題にしました。Twitterの方はデータを取っていますので後の方で紹介します。WEBアプリについては予定よりかなり遅れていますが開発は少しずつ進めています。

以下では、データ分析の中心であるGoogle Analyticsの結果、アクセス上位の記事の紹介、Google先生からの評価がどうなったか、個別記事の評価の順で書いていきます。

Google Analyticsから見る本ブログの半年の実績

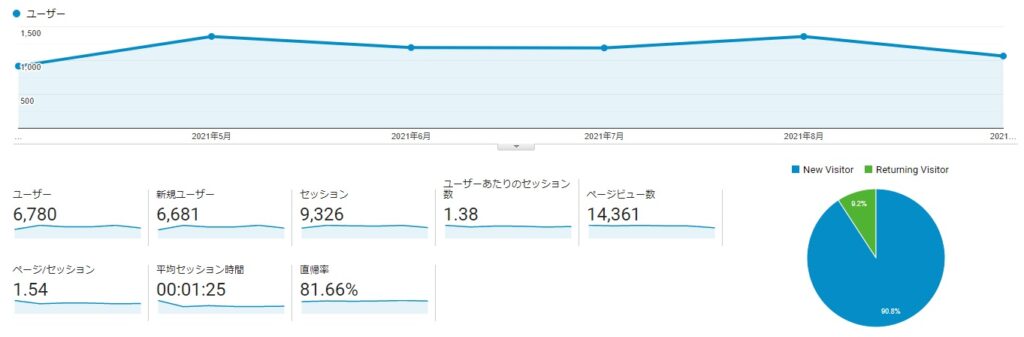

Google Analyticsでアクセス解析を行っています。基本データは以下の通りで、月間ユニークユーザー数は1200人程度で推移しており、2020年度下半期(マイクロプラスチックの記事がバズった2月を除く)と比べると1.5倍くらいになっています。ページビューはユーザー数の倍くらいになってますね。

デバイス別に見ていくと、PCから見ている人が63%、モバイルが35%、タブレット端末が2%という割合になりました。これも2020年度下半期(マイクロプラスチックの記事がバズった2月を除く)と比べると、モバイルでの閲覧が増えてきています。直帰率(1回の訪問で1記事だけ見る人)はPCが79%・モバイルが87%とPCの方が低いので、PC経由の人の方がじっくり読んで頂けているようです。

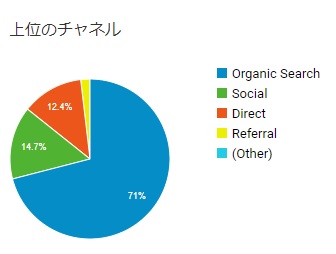

次にアクセス元を見てみましょう。organic search(検索経由)が71%、次いでsocial(Twitterやfacebookなどのsns経由)が15%で、残りがdirect(ブックマークなど)の12%とreferral(snsや検索サイト以外のwebサイトからのリンク)の2%です。検索経由の割合はどんどん上昇しており、最近1か月では80%を超えています。

ここからは、この半年間のページごとのアクセス数から人気記事を見ていきます。

アクセス数のトップは、ソーシャルディスタンスはなぜ「2m」かという「からくり」を書いた記事です。2020年度上半期で1位、下半期で2位、そして2021年度上半期でまた1位に返り咲きました。特にコロナ感染の第4波、第5波の際にアクセスが伸びました。ただし、デルタ株の登場やエアロゾル感染の状況がだいぶわかってきたことなどで、情報としては少々古くなってしまいました。

2位は、2020年の年末に話題となった珪藻土製品中アスベストが基準値を超えて検出された問題を解説した記事です。実際にリスクを評価して健康影響の懸念がないことを示しました。すでに問題としては収束していますが、アクセスはむしろ伸びてきています。ちなみに2020年度下半期では5位でした。

3位は、2020年度下半期に1位となったマイクロプラスチックの記事で、学術会議の報告書を批判的に紹介したものです。2月にバズった後もよく読まれているようです。

4位は、農林水産省の「みどりの食糧システム戦略」における化学農薬の使用量をリスク換算で50%減という政策目標について解説した記事です。この戦略は有機農業25%という野心的な目標を掲げており、農家の方にとって大きな影響があるのではと注目(警戒?)されています。

5位は、オランダが公表した政策評価書において、ネオニコチノイド系農薬を禁止してもリスクが減っていないことを報告した内容を紹介した記事です。化学物質の規制にはリスクトレードオフの考慮が必須です。

上位3位までが、この半年に書いた記事ではないことは反省すべき点です。これはすなわちこの半年は上位3つのテッパン記事を超えるキラーコンテンツを生み出せていないということだからです。

以下、6位から10位まで順にリンクを並べます。

10位まで並べると、上位10記事のうち5つがこの半年に書いた記事になります。内容的には、やはり化学物質系の記事が多くなっていますね。テストステロンも化学物質に含めれば7/10が化学物質の記事で占められています。

意外と人気だったのが6位になったトランスジェンダーの女子選手としての出場基準の話です。リスクと関係ありませんが、オリンピック効果ですね。一番よくわからないのが10位になった大麻のリスク比較の記事です。書いた当初はほとんどアクセスがありませんでしたが、最近になってどんどん伸びてきました。たぶん芸能人逮捕のニュースがあるたびに検索されているのでしょう。

本ブログのGoogle先生からの評価

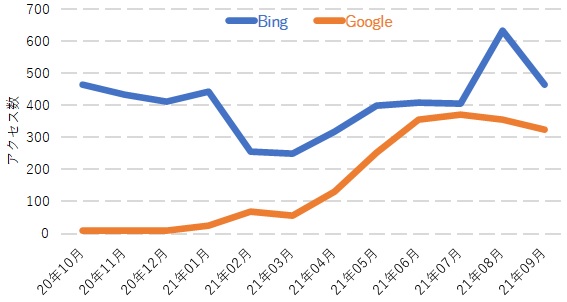

2020年度上半期では本ブログはGoogle先生から完全に「無視」されている状況でした。検索経由のほとんどはBing経由だったのです。2020年度下半期から少しずつGoogle先生から認知されるようになってきました。その後についてBing経由とGoogle経由のアクセス数の推移を見てみましょう。

この半年でGoogle経由のアクセスがかなり増加し、検索経由のアクセスのうちBingが54%、Googleが36%、残り10%がYAHOOやduckduckgoでした。2021年7月にはGoogle経由がBing経由を抜きそうでしたがその後また差が開いています。Google先生からはかなり認めてもらえるようになったと言って良いでしょう。

また、Bing経由ではソーシャルディスタンス関係の検索ワードで来る人が多いようで、Googleはそれと異なって珪藻土中アスベスト関係の検索ワードが多いようです。

そこで、この半年に書いた記事のキーワードを用いて実際に何位に出てくるのかを調べてみました:

・「テストステロン 10nM」はGoogleで1位、Bingで1位

・「農薬 リスク換算」はGoogleで3位、Bingで1位

・「ネオニコチノイド リスク」はGoogleで18位、Bingでは出てこない

・「リスク比較」はGoogleで1位、Bingでは出てこない

Googleでもかなり良い位置に出てきているのがわかりますね。「テストステロン 10nM」がGoogleでもBingでも1位というのはさすがにびっくりです。もう一つうれしい結果はGoogleの「リスク比較」の検索で本ブログの以下の記事が1位で出てくることです。かなり良い記事だと思っているのですがアクセスはあまり伸びませんでした。

今後もGoogleで上位に表示されるように良い記事をたくさん書いていきます。

個別記事の評価

以前に、WEBによる情報発信の効果の測定方法についての記事の中で個別記事の評価ツール(reaction buttons)を導入したことを書きました。

この記事の最後にも設置されていますが、記事のわかりやすさ、有用性、信頼性という3つの評価軸で評価できるようになっています。

執筆時点において合計73回評価ボタンが押されました(試しに自分でポチポチやってしまったのも含んでいますが)。7/12に設置して9月末までのページビューは5933なので、評価回数をページビューで割った評価率は1.2%でした。だいたい1%程度かと想定していたので、想定通りですね。

全体では以下のように、わかりやすいという評価が多くなっています。

・わかりやすいvsわかりにくいは27対5

・役に立つvs役に立たないは20対5

・筆者は信頼できるvs筆者は信頼できないは11対5

評価ボタンを押した人が最も多く、かつ最も良い評価を得た記事はコレです↓

次に以下の記事です↓

3位は同点で二つの記事が並びました↓

(2021年10月17日追記:記事の評価は利便性向上のため、reaction buttonsからWP-postratingsに変更し、シンプルないいね!ボタンを押すだけの機能にしました。)

さらに情報発信の効果の測定方法についての記事の中では、Twitterでブログ記事を紹介してリンクを貼りましょうと書きました。最近ブログにTwitterのタイムラインも表示されるようになっています。Twitterアナリティクスというツールでさらに情報の広がり具合を解析できます。ここではエンゲージメントという指標に注目します。

エンゲージメント総数=いいね数+リツイート数+返信数+フォロー数+URLのクリック数

ブログの新規更新を紹介するツイートでエンゲージメントが多かった記事トップ3を挙げてみます。

これらの記事はブログ記事へ飛ぶURLのクリック数も多くなっています。このように、アクセス数だけで評価するのに比べてまた違った面から評価ができるようになりました。

まとめ:ブログ1年半経過、最近の半年の実績

この半年で着実にGoogle先生からの評価も上がっており、検索で上位表示されるようになってきました。本ブログのアクセスの7割は検索経由であるため、検索エンジン対策は最も重要になります。個別記事の評価については、これまではアクセス数だけでしたが、記事評価ボタンによる評価、Twitterでの反応(エンゲージメント)など多角的な評価ができるようになりました。次回また半年後に実績を報告します。

コメント

永井先生、明けましておめでとうございます㊗️‼️押忍押忍っ!

僕のところは、Google検索が9割で、端末は9割がモバイルからです

気軽にちょこっとな感じですな。

押忍押忍っ!