要約

グリホサートのように発がん性ありなしの論争を続けるよりも、発がんリスクの大きさを評価してそれが十分に小さいかどうかを判断したほうがよい場合があります。リスクが十分低く安全と言えるのかどうか?という問いに答えるための方法・考え方について解説します。

本文:発がん性物質の受け入れられるリスクレベル

除草剤グリホサート(商品名ラウンドアップなど)の健康影響の第4回になります。前回の第3回では、除草剤グリホサートを例に発がん性があると仮定してそのリスクの大きさを計算する方法を解説しました。

今回はグリホサートの話題というよりも第3回における発がんリスクの計算の補足に相当する内容になります。一般消費者の間でもグリホサート摂取量が高いと考えられる人(尿中グリホサート濃度1μg/L=摂取量100ug/人/日)で、最大限に大きめにリスクを見積もっても悪性リンパ腫のリスクは10億人に1人という数字を出しました。

ただし、この10億分の1という数字はかなり不確実性の高い数字です。この計算は以下のような前提を満たした場合に初めて正しい値になります。

1.グリホサートは人間に対する発がん物質である(ただし現時点で証拠は弱い)

2.マウスの毒性試験の結果がそのまま人間にもあてはまる(これも証拠はない)

3.発がん確率と摂取量は直線の関係にあり、低用量でもそのままあてはまる(低用量でもあてはまるかどうかの証拠はない)

4.100ug/人/日の摂取量が毎日長期間にわたって継続する(実際には変動があり、ずっと継続するとは限らない)

このように不確実性の高い数字ではありますが、一方でこのような数字をもとに判断をしていくしかありません。このあたりが真実を追究することを目的とする純粋科学とは異なるレギュラトリーサイエンスの特徴です。

さて、リスクの大きさが出てきた後は、そのリスクが十分低く安全と言えるのかどうか?という別の問いが待ってます。これが「How Safe is Safe Enough?(どれだけ安全なら十分なのか?)」問題です。

本記事ではこの問題にどう答えたらよいのかの解説として、発がん性物質をめぐる制度的背景、発がんリスクの計算の根拠や、受け入れられるリスクレベルについて説明していきます。

発がん性物質をめぐる制度的背景

発がん性物質のリスク管理と言えば有名なアメリカの「デラニー条項」があります。1958年に制定されたこのルールにより、発がん性物質の食品添加物としての使用が禁止されました。これはゼロリスクを要求する制度になっています。また、家畜の餌に使用する場合はその食肉から検出されなければ使用してよいとなっています。これも検出されなければゼロであるという考え方です。

この「検出されないこと」という管理法が実にクセ者でした。分析技術の発展に伴って、それまで検出できなかった微量の残留が検出できるようになってしまったのです。本来分析技術とリスクは無関係のはずですが、安全の線引きを分析技術が決定するというおかしな状況になってきました。

例えばジエチルスチルベストロール(DES)という家畜の成育促進剤は発がん性物質でしたが、アメリカにおいて1960年代までは通常使用しても当時の分析法で検出できなかったため問題ありませんでした。その後、1970年代になると新たな分析法により微量な残留を検出できるようになってしまい、使用できなくなったのです。

日本におけるカビ毒の一種アフラトキシンの管理でも同じで、1971年から「アフラトキシンB1が検出された食品」は食品衛生法の規定により販売ができませんでした。このときの分析法の検出限界が10μg/kgであったため、実質的な基準値は10μg/kgでした。現在はより高感度な分析法があり、総アフラトキシンで10μg/kgという基準値になっています。この基準値は「発がんリスクの受け入れられるレベル」というよりはALARAの原則により決まっています。

アスベストの含有率による規制(現在の基準値0.1%)の場合も、基準値が徐々に下げられてきた背景には、より高度な分析法によって微量に含有したアスベストの検出が可能になったことがあるようです(情報源は補足参照)。

なお、デラニー条項は以下にあるようにいろいろな矛盾点を抱えており、1996年に廃止となりました。

1.発ガン性物質の「安全」レベル(検出限界値以下)が、分析手法の向上に伴って厳しくなる。

2.デラニー条項以前に許可された殺虫剤は発がん性についての十分な検査がないまま使用継続。新規の殺虫剤には厳密に発ガン試験が義務付けられたため、リスクの高い古い殺虫剤を新しい殺虫剤で代替できなくなった。

3.どんなに便益が大きくても、いったん発ガン性が確認されれば使用禁止になるので、研究開発の意欲が抑制された。

4.人工化学物質だけを対象として、天然化学物質を無視していた。しかし、後者は前者よりも量においてもリスクにおいても大きい可能性が指摘された。

5.発がん性のみに焦点を当て、非がん性のリスクを無視していた。発がん性物質を非がん性物質に代替することが、必ずしもリスク削減につながらない。

6.動物実験で発がん性を持つことがそのままヒトにおいても発がん性を持つことを仮定しているが、両者は必ずしもイコールでないことが明らかになってきた。

太田 (2011) 「環境社会学特別講義」 1.総論

https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/EnvironmentalSocialScience-2011-Note-01.pdf

発がんリスクの計算

「検出されない≠ゼロ」とすると、一体どうすればよいのでしょうか?リスクがないことを証明できない以上、どこかで折り合いをつけて「リスクが十分低く安全なレベル」を決めるしかありません。

さらにそのためには、「化学物質の曝露量と発がん確率の関係」を調べて、十分に低いリスクに相当する化学物質の量を決める必要があります。十分に低いリスクレベルは動物実験や疫学調査では観察できないため、高用量の影響から低用量の影響に外挿する必要があります。以下からその説明になります。

放射線防護分野では、国際放射線防護委員会(ICRP)が1950年代から放射線被爆量と発がん死亡リスクが直線関係にあると仮定したモデル(直線閾値なしモデルもしくはLNTモデル)を導入しました。被爆量がどれだけ低くてもリスクがゼロにならないという仮定になっています。このような計算により、通常では観察できないような小さいリスクの定量化が可能になりました。

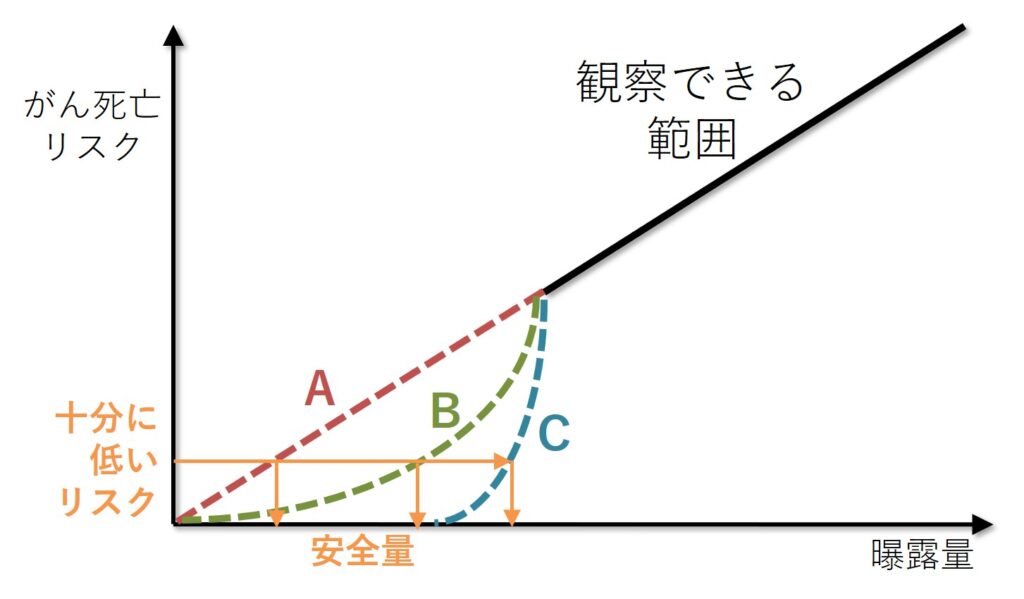

この方法は化学物質の発がん死亡リスクの評価にも応用されています。化学物質の曝露量と発がん死亡リスクの関係は以下の図のように表現されます。

黒の実線で書かれている部分が、実験や疫学調査で観察できる範囲です。これでは実際の曝露量や十分に低いリスクとなる低用量でのリスクはよくわかりません。そこで、A,B,Cのような直線や曲線で低用量における関係を外挿します。

観察できる範囲で最も低用量である点から出発し、Aは原点までの直線、Bは原点につながる曲線、Cはある曝露量(閾値)以下では影響なしになる曲線です。遺伝毒性がある場合は閾値がなく原点につながり、遺伝毒性がない場合は閾値が存在するとされています。ただし、これら3つの点線は全て仮定であり、それなりの生物学的、数学的根拠を持ったものですが、真実がどれであるかはよくわかりません。ただ、遺伝毒性ありの場合でも多くの専門家は一番ありえそうなのはBだと考えているようです。

ただし、Aの直線閾値なしモデルが最もリスクを高めに見積もるモデルとなっており、よくわからないときはなるべく安全側に評価するという考え方から、遺伝毒性ありの発がん物質のリスク評価はAのモデルを用いることが標準的です。このとき、オレンジの矢印で示される十分に低いリスクに相当する化学物質の安全量の推定値も最も低くなります。

このように計算される発がん死亡リスクは、真実の死亡リスクというよりは管理のための数字と考えるべきでしょう。

受け入れられるリスクレベルの判断

次に十分に低く安全なリスクレベルを決める必要があります。

1961年に生物統計学者であるマンテルとブライアンの論文によって、この問題に対する最初の提案がなされました。彼らは直線モデルではなく各個人の許容度の差を表現した確率分布を用いて低用量におけるリスクを評価し、1億人に1人というわずかな生涯発がんリスクは実質的な安全量であると提案したのです。当時のアメリカの人口は2億人に満たなかったので、実質ゼロに近いと考えられました(10億人に1人では低すぎる)。

その後1973年にFDA(米国食品医薬品局)は、直線閾値なしモデル(上の図の直線A)を用いて求めた100万人に1人というリスクレベルを実質安全量(virtually safe dose, VSD)として採用しました。

あれっ!?さっきは1億人に1人だったじゃない?いつの間に100万人に1人に緩和されたの?

これは他のリスクとの比較により、受け入れられるリスクレベルとして決められたものです。他のリスクと比較するには本ブログで毎度使っているような年間死亡率で表現する必要があります。100万人に1人は生涯のリスクなので、これを当時の寿命70年で割れば7000万人に1人、さらに直線閾値なしモデルは発がん確率をかなり過大に見積もっていることを考えれば、年間アメリカでの発生は2億人中1人未満になると考えられます。これは他のリスクに比べて十分に低いと判断されました。

さらに、マンテル・ブライアン法で推定した1億人に1人の安全レベルよりも、直線閾値なしモデルで推定した100万人に1人の安全レベルのほうがさらに低くなり、より安全側の規制になるということもあったようです。それくらい使うモデルによって差が出てしまうことの証でもあります。

これが「How Safe is Safe Enough?(どれだけ安全なら十分なのか?)」問題への一つの答えになりました。

日本でも、水道水中の発がん物質(遺伝毒性あり)はWHOのガイドラインにならって生涯発がん確率が10万人に1人というレベルで濃度の基準値が設定されました。また、大気環境基準のベンゼンも同様に10万人に1人のリスクレベルに相当する濃度になっています。なぜ10万人に1人かは明確に示されてはいませんが、あくまでも「当面の目標」となっています。

職業曝露だともっと高いリスクレベルが許容限度となります。安全とされる職業であっても年間死亡率は1万人に1人レベルであり、もっと危険な職業もあります。そのようなリスクレベルと比較することで、例えば原発作業員などの職業被爆の限度は年間1000人に1人のリスクレベルに相当する20mSv/年に設定されています。

このように、「受け入れられるリスクレベル」は絶対的な数字が一つ存在するわけではなく、一般公衆か職業人かなど、それぞれの場面において決められるべきものなのです。

前回の記事で計算した一般消費者のグリホサートによる悪性リンパ腫は10億人に1人、農業者(つまり職業曝露)のB細胞リンパ腫増加は10万人に0.83人、というのはこれらと比べてもかなり低いレベルにあることがわかります。

まとめ:発がん性物質の受け入れられるリスクレベル

発がん性物質をめぐる規制は、存在してはいけない(ゼロリスク志向)から、受け入れられるリスクレベル以下に管理するやり方に変化してきました。そのために、動物実験や疫学調査で検出できないような低用量での影響を推定する方法が必要となり、さらに十分に低いリスクレベルとはどれくらいか?という線引きが必要となりました。

補足

参考にした情報源

食品中のアフラトキシンの成分規格の設定に係る審議経緯等

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0602-3a.pdf

放射線の線形閾値なしモデル(LNT仮説)によるリスク評価に関する記事

アスベストの含有率による規制(基準値0.1%)の根拠に関する記事

コメント