要約

有害性が判明して規制された化学物質から、有害性情報がほとんどないため規制されていない化学物質への安易な代替によるリスクトレードオフは、職場の化学物質管理においても発生しています。そこで本記事では労働安全衛生法による職場の化学物質管理の見直しの方向性について解説します。

本文:職場の化学物質管理とリスクトレードオフ

前回の記事ではネオニコチノイド系殺虫剤を例に、リスクトレードオフの事例を取り上げました。リスクの分野では「悪者を見つけてそれを徹底的に退治する」ということがよく見られます。ところが臭いものにフタをしただけで問題が解決するなら苦労はしません。あるリスクを減らしたところ別のリスクが増加する、というリスクトレードオフの事例もまたよく出てきます。

今回は労働環境における化学物質管理の事例を取り上げます。例えばアスベストによる中皮腫発生は大きな社会問題になりましたし、「1,2-ジクロロプロパン」と「ジクロロメタン」を原因物質とする胆管がんの発生など、化学物質による労災なども発生しています。

そしてここでも化学物質管理はいたちごっこ状態のようです。なにかが規制されると有害性に関する情報の少ない(よって規制されていない)化学物質に安易に代替され、一見すると管理できているように見えるけど実際のリスクは減っていない、というような状況が生まれています。

今年2021年になって厚生労働省が公表した「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会中間とりまとめ」の内容を見てみましょう。

(1)職場における化学物質管理を巡る現状認識

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000721771.pdf

職場における化学物質管理を巡る現状等について、以下を共通認識とした。

ア 労働災害の発生状況

化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等 の規制の対象外物質を原因とするものは約8割を占める。

国のリスク評価により特定化学物質障害予防規則等への追加が決まると、当該物質の使用をやめて、危険性・有害性を十分確認・評価せずに規制対象外の物質を代替品として使用し、その結果、十分な対策が取られずに労働災害が発生して いる

このように、規制されていない物質への安易な代替が起こるため、モグラたたきのような規制では追いつかないことが示されています。これがリスクトレードオフの典型例ですね。そのことを踏まえて今後なにが起こるのか、ということを本記事では上記中間とりまとめの内容などから整理していきます。

国が管理の体制から事業者による自主管理へ

国が事業者に箸の上げ下ろしまで指示していたものを、事業者の自主管理に転換していくことが主要な見直しとなっています。

職場における化学物質管理を巡る現状認識を踏まえ、有害性(特に発がん性)の高い物質について国がリスク評価を行い、特定化学物質障害予防規則等の対象物質に追加し、ばく露防止のために講ずべき措置を国が個別具体的に法令で定めるというこれまでの仕組みを、以下のとおり、国はばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行することを原則とする仕組み(以下「自律的な管理」という。)に見直すことが適当である。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000721771.pdf

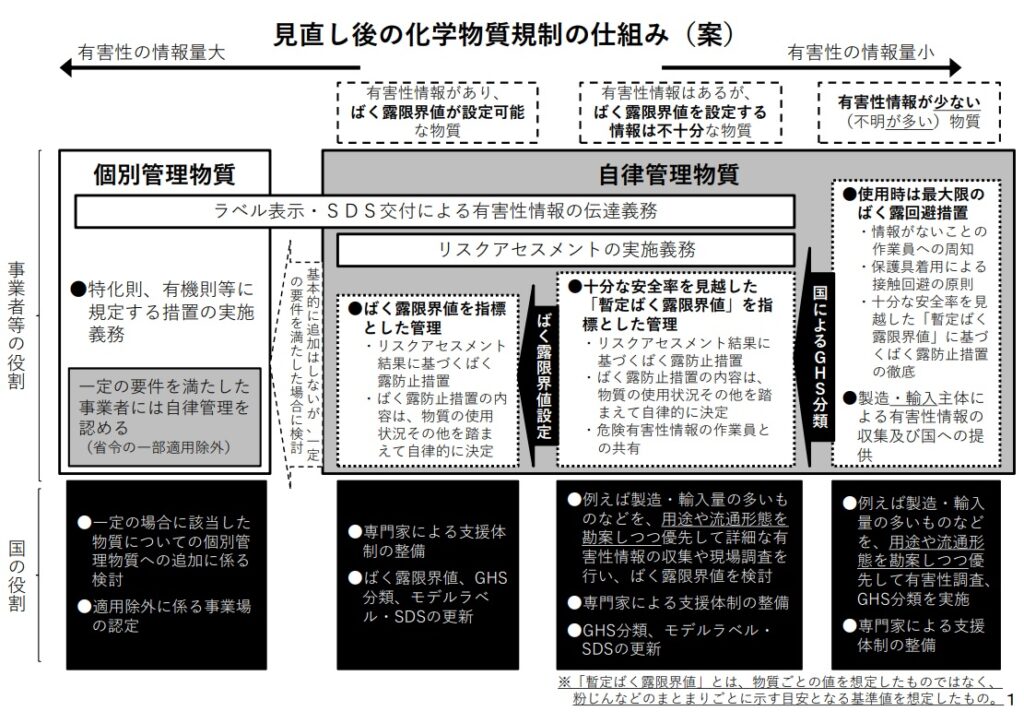

具体的には以下の図がわかりやすいと思います(それでもややこしいが。。)。

特にリスクの高い個別管理物質以外は自主管理物質として、基本的には事業者がリスク評価・管理を行う、というものです。平成26年の労働安全衛生法の改正により、事業者によるリスクアセスメントが義務化された、というあたりから徐々に事業者による自主管理へ転換をしているようです。

とはいっても、そもそも有害性情報がなければそれすらも難しいですね。今までは有害性情報が入手できる図中の左側の物質の管理に偏っていたということになります。この図の中では、有害性が不明な物質(図中右側の物質)に関してはこれまで野放し状態だったのが、使用時に最大限のばく露回避措置を実施するようになっています。少しでも有害性情報があれば、それをもとに不確実性を見込んだ安全側の管理水準「暫定ばく露限界値」を決めてそれをもとに管理することになります。

有機溶剤や特定化学物質など(一番左の個別管理物質)は、場の濃度を管理濃度以下に下げることが義務となっていますが、自主的な管理においては、空間自体の濃度を十分に下げることが困難な場合は呼吸用保護具を用いて個人曝露量を下げればよいなどの措置が可能となります。

この場合、濃度を下げる努力を促す仕組みと、呼吸用保護具の適切な選択・使用・管理を担保するための法的枠組みが新たに必要になります。改善努力を促す仕組みとしては、作業環境測定際に外部の専門家に改善事項について意見を求めることや、 労働安全衛生マネジメントシステムの導入があります。呼吸用保護具の管理については、保護具着用管理責任者の選任の義務付けや、責任者の権限と責任を明確化、責任者の教育体制の整備などがあります。

本当にできるの?インダストリアル・ハイジニストが活躍?

ここまで、とりあえず職場における化学物質管理の見直しの方向性を紹介しました。とりあえずの感想は「本当にこんなことできるの?」というものです。実施体制などは今後の検討課題となるようですが、前途多難な印象です。

実際この制度で見直しの背景として挙げられていたリスクトレードオフを解消することができるかどうか、が注目ポイントでしょうね。有害性情報の少ない物質と多い物質でリスク比較を行い、どちらを使うかなどの高度な判断を事業者が個別にしていく必要があります。また、現在発がん性物質に偏っているリスク評価・管理も、今後は発がん性・非発がん性物質でリスクを比較して判断することも必要になるでしょう。

これは実のところかなり高度な化学物質のリスク評価・管理の知識が必要になります。大手の化学品メーカーであればこのような人材を抱え込んでいると思いますが、中小企業ではここまでの高度専門家を自前で雇用したり育成したりするのは現実的ではないように思います。

このような人材をどうやって制度的に育成していくのか、が重要な課題となりそうです。人材といっても、企業内で化学物質管理を担う人材と、外部から企業内の管理状況を確認・指導する外部専門家の二種類が必要になります。当然ながらこのような人材育成についても検討されています。

第13回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 資料4:化学物質管理を担う専門家について

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000771819.pdf

国際的にはこのような仕事をするための「インダストリアル・ハイジニスト(欧州ではオキュペイショナル・ハイジニストと呼ばれる)」なる専門資格があるようですね。なんだかよくわかりませんがかっこいい名前です。こういう分野の仕事は今後ニーズがかなり高まりそうですね。目指せ!インダストリアル・ハイジニスト!

他の化学物質規制はどうなのか?

ここまで、労働安全衛生法における職場の化学物質管理見直しの話になります。物質の安易な代替によるリスクトレードオフを防ぐことが一つの背景に挙げられてはいますが、実際に上手くいくかは前途多難なように思いました。それでも、今までよりも柔軟な対策ができるようになることは確かでしょう。

職場ではなく、大気や水などの環境経由の化学物質によるリスクを評価・管理するのが化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)です。コチラの制度はリスク評価の結果、リスクありとなれば特定化学物質(第一種、第二種がある)に指定され、事実上使い続けることができなくなります。リスクを下げて使い続ける、という選択肢を取れるような制度にはなっていません。また、リスクが下がったから特定化学物質のリストから外す、というような制度でもありません。

結局のところ、職場の化学物質管理の現状と同様に、安易な物質の代替が起こりやすい状態になっています。これでは結局のところ、リスクが本当に下がったのかどうかはわかりません。

農薬の場合は農薬取締法により、製剤と適用作物の組み合わせで登録(認可)されます。リスクの高い使用方法(農薬、作物、使用方法の組み合わせ)が認められた場合は、その用途をやめることでリスクを下げられるので、農薬自体が使用禁止になったりすることはありません。これは柔軟な管理が可能な制度と言えるでしょう。例えば、有機リン系殺虫剤はかつて水稲栽培でよく使われていましたが、2005年から生態リスク評価の運用が始まってから水稲での適用が減り、今ではあまり使われなくなりました。ただし、有機リン系殺虫剤自体が無くなったわけではなく、水系に流出しにくい(リスクが低い場面での)畑作や果樹での使用は続いています。

農薬の場合は制度というよりも「〇〇を使うな運動」が定期的に発生しますので、その際に農業の現場は「〇〇さえ使わなければ(他の農薬を使えば)よいのですね?」という反応を起こしやすい、という状況があります。

まとめ:職場の化学物質管理とリスクトレードオフ

労働安全衛生法による職場の化学物質管理においては、有害性の判明している化学物質から有害性情報のほとんどない化学物質への、安易な代替によるリスクトレードオフが発生していることなどを背景に、見直しの方向に入っています。より自主管理を重視する方向へ舵を切ったのですが、実際に自主管理が上手くいくかは今後の課題と言えそうです。

補足

冒頭で「リスクの分野では悪者を見つけてそれを徹底的に退治するということがよく見られる」ということを書きました。そしてネオニコチノイド系殺虫剤の次にやり玉に挙がったのがマイクロプラスチックと言えるでしょう。これについては本ブログの過去記事でも取り上げていますので参考にしてください。

コメント