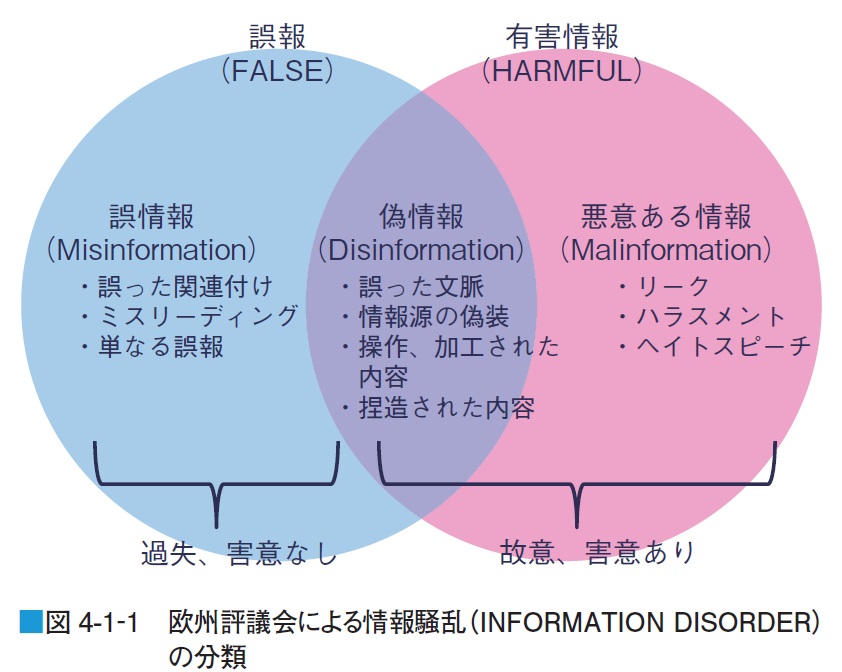

SNSは今、ニセ情報(デマ)の宝庫になっています。ニセ情報の定義は以下の図にあるように、誤っていて、かつ悪影響のある情報のことです。

日本人はダマされやすく、SNS上でデマに対峙しなければいけない、という声が高まっています。デマへの対峙は必要ではありますが、やり方次第では効果がないどころか逆効果にもなりえます。

また、「デマにすぐ騙される一般人と、デマを正す賢い側にいる私たち」のような認識は分断を進めてしまう原因にもなります。

さらに、SNSでは一つひとつのデマに人力で対峙するのは限界があります。それよりもプラットフォームでの規制やAIの利用などが有効になるでしょう。

手法論としては、デマが出てきてからそれを修正すること(デバンキング)はあまり効果がないことが示されています。特に、SNSでのレスバトル(意見の応酬や口論すること、特に感情的なやり取りや激しい議論のことを指す)を繰り広げると、それを見ている第三者からの信頼を失う結果にもつながります。デマを出す側の動機(デマに反論する人たちによるインプレッションを稼いで報酬を得る)に乗らないほうがよいのです。そこで、心理学研究における知見をちゃんと抑える必要があります。プレバンキング(デマが出回る前に情報の受け手側の事前訓練を行うこと)のほうが効果的で、法的措置も有効と考えられます。

一方で、デマの修正情報自体が悪影響を与えることがあり、そのような影響についても考える必要があります。

本ブログでは、このようなデマ対策に関する記事を多数書いてきましたので、それをここで「まとめ記事」として 一覧にしておきます。

記事一覧

反ワクチン思想から抜け出したという話は、反ワクチンの人が読むべきというよりはトンデモ科学を撲滅せねば!と憤慨している人こそ読むべきものです。「デマにダマされる=無知」とは限らず、判断の背後にある物語や価値観を理解することが重要です。

デマ対策の際に気をつけたいのが「自分はダマされないが他の人は簡単にダマされる」というバイアスが働く「第三者効果」です。専門的知識のある人、デマの嫌いな人、自分に自信のある人ほどこのような効果が高まり、デマの影響の過大視につながり、上から目線の単純なメッセージを出すことにつながってしまいます。

デマの拡散のツールになっているSNSプラットフォームはいったいどこまで責任を負うべき(規制などの強権を発動すべき)なのだろうか?について参考となる英国王立協会のレポートの内容を紹介しました。デマ対策としてコンテンツの削除やアカウントの凍結「のみ」に依存するべきではない、という興味深い内容となっています。

リスクコミュニケーションにAIを活用する方法の一つとして、ChatGPTを使ったデマ判定方法を紹介しました。ツイッターなどでは日々デマが拡散し、人力での対応は限界があるため、AIによってファクトチェックを自動化できると非常に強力なツールとなります。今回試した5段階で評価させる方法はデマ判定にかなり有用であることが示されました。

目立つデマ発信者を黙らせるのではなく、見えないサイレントマジョリティからの信頼を得ることを目指してデマに対応しようという提案をしました。対決姿勢だったり、見下した態度で対応すると、そのやりとりを見ている層は「この人の言うことは正しいかもしれないけど、この人のことは嫌いになった」となってしまいます。信頼を得るためには、基本的な価値を共有していることを明示することが重要です。

日本人は海外に比べてフェイクニュース・デマに騙されやすいという結果が出ていますが、これをどう受け止めたら良いのでしょうか?最近の調査事例や政府の取り組みなどを整理しました。過去に比べて現在はデマにダマされる人が増えたという根拠はなく、現在の状況を少し冷静にとらえることも必要でしょう。

ファクトチェックやプラットフォーム規制について取り上げられている情報セキュリティ白書2024における、誤・偽情報の脅威と対策の内容を整理しました。リスク学的な視点からは、リスク評価に基づく意思決定や、リスコミの基本である信頼関係の構築の視点が欠けていると考えられました。

デマ対策の心理学についての最近の研究成果を3つ(誤情報の拡散対策の効果、誤情報を拡散する心理と報酬、心理的予防接種の効果)紹介して、どんなデマ対策が有効か?をまとめました。デバンキングは早く・網羅的に・複数の手法を組み合わせることが効果的、SNSプラットフォームはエンゲージメント量ではなく正しい情報共有に報酬を出すようなシステムに変えるべき、プレバンキングは効果が期待できる、ということが示されています。

SNS時代になり拡散しやすい情報は不安・恐怖から怒りに変化し、リスクコミュニケーションもその変化に対応する必要があります。インプレッション狙いでわざと怒りのエサをばらまく行為(レイジベイティング)や、怒りの感情がデマ拡散に与える影響を調べた研究成果について解説しました。怒りに搾取されないためにはレイジベイティングなどの仕掛けを知って、適切な対応をとることが必要です。

法的措置によるネット上のデマの拡散防止効果を検証するために、日産化学(除草剤ラウンドアップ)とMeiji Seikaファルマ(レプリコンワクチン)による法的措置の前後におけるネット上のトレンドの変化を、Google trendsとYHAOO知恵袋を用いて調べました。法的措置の効果が大きいかどうかは明確ではありませんが、危険をあおる情報の拡散が法的措置により減ったことが推察されました。

SNSでのデマに対する訂正情報そのものが悪影響を与えることがあります。2020年3月にトイレットペーパーが品薄になった際、「中国産の輸入が停止するから品薄になる」というデマに対する訂正情報がSNSで広く拡散され、それを見た多くの人が「自分はデマにダマされないが、他の人は簡単にデマにダマされてトイレットペーパーを買い占めてしまうだろうから、そうなる前に自分も買っておこう」と考えた末の行動がトイレットペーパーの売り切れをもたらした、という事例を紹介しました。

コメント