リスクガバナンス

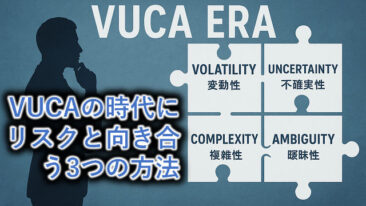

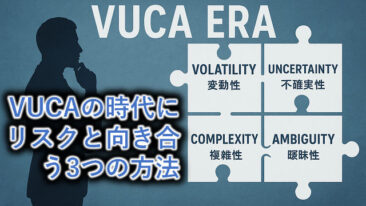

リスクガバナンス VUCAの時代にリスクと向き合う3つの方法:リスクベース、予防ベース、熟議ベース

「VUCAの時代」とは将来の予測が困難な時代を指します。リスク学においてV, U, C, Aをそれぞれどう扱うかをまとめた論文を紹介し、「リスクベース」、「予防ベース」、「熟議ベース」という3つのアプローチによるリスクへの向き合い方を解説します。

リスクガバナンス

リスクガバナンス  化学物質

化学物質  リスクガバナンス

リスクガバナンス  リスクガバナンス

リスクガバナンス  リスクガバナンス

リスクガバナンス  身近なリスク

身近なリスク  リスクガバナンス

リスクガバナンス  リスクガバナンス

リスクガバナンス  化学物質

化学物質  化学物質

化学物質