要約

アメリカでグリホサートをよく使用している地域では乳児の出生時の体重が低くなっている、という内容の論文について検証しました。論文の解析の問題を指摘し、日本のデータを用いた検証内容を紹介し、最後に乳児の体重減少の本当の理由を考察します。

本文:グリホサートで乳児が低体重に?

今回は久しぶりに論文紹介をしてみたいと思います。以前にもサイエンス誌に最近掲載された「コウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ?」という内容の論文について検証しました。

これは、アメリカでコウモリが病気で減った地域は、コウモリが害虫を食べなくなるので殺虫剤の使用量が増え、結果として乳児の死亡率が上がっている、という地域間の比較を行った研究です。ただし、毒性学的視点やデータの相関性などの視点から、かなり無理な主張であることを解説しました。

今回紹介する論文はこれと非常によく似た研究です。アメリカでグリホサートをよく使用している地域では乳児の出生時の体重が低くなっているという関係を示したものです。以下の記事に内容が紹介されています。

Science | AAAS: Common weed killer may be harming infants

研究チームは、1990年から1996年の間、郡間で出生体重や妊娠期間に差は見られなかったことを明らかにした。しかし、バイオテクノロジー作物が市場に登場した後、バイオテクノロジー作物の栽培量が多く、グリホサートが散布されている郡では、出生体重が減少し始めた。2005年までに、バイオテクノロジートウモロコシ、大豆、綿花が主流の郡で生まれた赤ちゃんの体重は、グリホサートが使用されていない他の作物を主に栽培している農村部の郡で生まれた赤ちゃんの体重よりも平均約30グラム少なくなった。また、グリホサートが一般的に使用されていた地域では、赤ちゃんの出生日数が1.5日早かった。

(Googleによる自動翻訳)

(中略)

ボイシ州立大学の環境衛生科学者で疫学者のシンシア・カール氏は、米国の研究の「重要な限界」は、個人の曝露データではなく、郡全体のグリホサート使用量に依存していることだと述べている。「妊娠中の母親の測定値を見たい」と、ジョージ・ワシントン大学の小児科医で疫学者のリン・ゴールドマン氏は付け加えた。

1996年以降にグリホサートが遺伝子組換え作物の栽培に使用されるようになり、その後体重が減少しはじめた、とのことです。ただし、グリホサートは農薬の中でも非常に低毒性のものなので、このような影響が出ることは考えにくいです。

本記事では、この研究の内容を検証してみます。まず、論文の欠点がどこにあるかを解説します。次に、日本のデータを用いて、地域ごとのグリホサート使用量と乳児の出生時体重の関係を解析してみましょう。最後に、乳児の体重減少の本当の理由を考察してみたいと思います。

グリホサートで乳児が低体重に?の論文

2025年に、有名科学誌であるPNAS誌に公表された論文は以下のものです。

Reiner and Rubin (2025) Glyphosate exposure and GM seed rollout unequally reduced perinatal. PNAS, 122 (3) e2413013121

この研究では、時期を1996年までとそれ以降(グリホサートが遺伝子組換え作物に使用されはじめた時期)に分け、さらにアメリカにおいて地域を遺伝子組換え作物の栽培が盛んでグリホサートの使用量が多い郡(高曝露群)、少ない郡(低曝露群)、都市部(解析対象外)に分けました。

低曝露群と高曝露群を比較すると、1996年以前は出生児の体重に差がなかったものの、それ以降は高曝露群の体重がより減少する傾向にありました。減った量は30g程度でした。妊娠期間も高曝露群で1.5日程度減少していました。これで「乳児の健康を著しく悪化させている」と主張しています。

また、この健康被害をドル換算すると、出産後の追加医療費、特別教育費、子供のその後の労働市場での収入の損失などで、年間10億ドルに相当するとのことでした。

それでは、この研究にどのような問題があるかについて見ていきましょう。(1)研究デザインの問題、(2)曝露量の問題、(3)時系列の相関関係の問題に分けられます。

(1)まず、この研究デザインは、個人のグリホサート曝露量と健康影響を調べる「コホート研究」ではなく、地域レベルの差を調べる「生態学的研究」と呼ばれるものです。これは、冒頭に紹介したコウモリ論文と同じアプローチなのです。

地域レベルの差を調べる場合、グリホサート使用量だけではなくさまざまなことが違います。よって、本当にグリホサートの影響なのかどうかがわからず、因果関係の証明としてはレベルが低くなります。

論文のデータを参照すると、高曝露群はアメリカの東側に偏っており、低曝露群は西側に偏っています。さらに、高曝露群の地域(黒人が2割程度)は低曝露群の地域(白人がほとんど)とは人種構成が異なっています。後の考察でも触れますが、地域によって周産期医療の質・量の違いが示唆されます。

(2)次に、冒頭の記事でも指摘されていたように、グリホサートの地域レベルの使用量の違いを見ており、グリホサートの曝露量を調べたわけではありません。つまり、母親のグリホサートの曝露量と出生児体重の関係を見たわけではないのです。

これはかなり致命的な問題となります。グリホサートなどの農薬の場合は、農薬使用者を除き、基本的に食品由来の曝露が主な経路となります。食品は産地と消費地はかなり離れている場合が多いので、地域のグリホサート使用量と地域住民の曝露量は相関しません。

本ブログの過去記事において紹介したように、日本における食事由来のグリホサートの一日摂取量の推定量は7.92~17.08μg/人/日でした。

一方で、国立環境研究所の化学情報データベースWebkis-Plusで、グリホサートのモニタリング結果を見ると、河川水濃度は最も高い2003年で平均0.2μg/Lでした。一日2Lの水を飲むとすると0.4ug/人/日の曝露量に相当します。食事由来に比べるとかなり低いことがわかります。

ところがこの論文では、食事由来の曝露を無視しており、水と土壌を経由した曝露の影響のみを見ていると主張しています。農薬の環境科学に詳しい人が査読すれば、この1点のみでリジェクト(論文の掲載が拒否されること)になることでしょう。

(3)さらに、グリホサートによって乳児が低体重になる、と主張している割には、グリホサートの使用量の増加と、出生児平均体重の減少が時系列で見ると相関していません。グリホサートの使用量は1996年以降ずっと増加し続けていますが、出生児平均体重は1993年ころからすでに減りはじめ、低曝露群に対する減少傾向は2007年までで止まり、その後は増加傾向にあります。

これもコウモリ論文と同じで、因果関係の証明どころか、データをよく見ると相関関係すら危ういのですよね。

日本のグリホサートと平均体重のデータ

さて、コウモリ論文の検証の際も、日本の乳児死亡率のデータを整理して、コウモリ論文と同じような結果(ただし偶然の産物)が出せてしまうことを示しました。今回も日本の時系列データを整理してみましょう。

まずは出生児平均体重からです。本ブログでいつも活用している人口動態調査の結果を使います。

人口動態統計-確定数-出生-表番号4-26「性別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別出生時の平均体重・2,500g未満の出生数及び割合」

次にグリホサートの出荷量です。これは上述のWebkis-Plusを使います。化学物質検索で「グリホサート」と入力すれば、いくつかのグリホサート塩が出てきますが、それらの出荷量を都道府県ごとに足し算します。

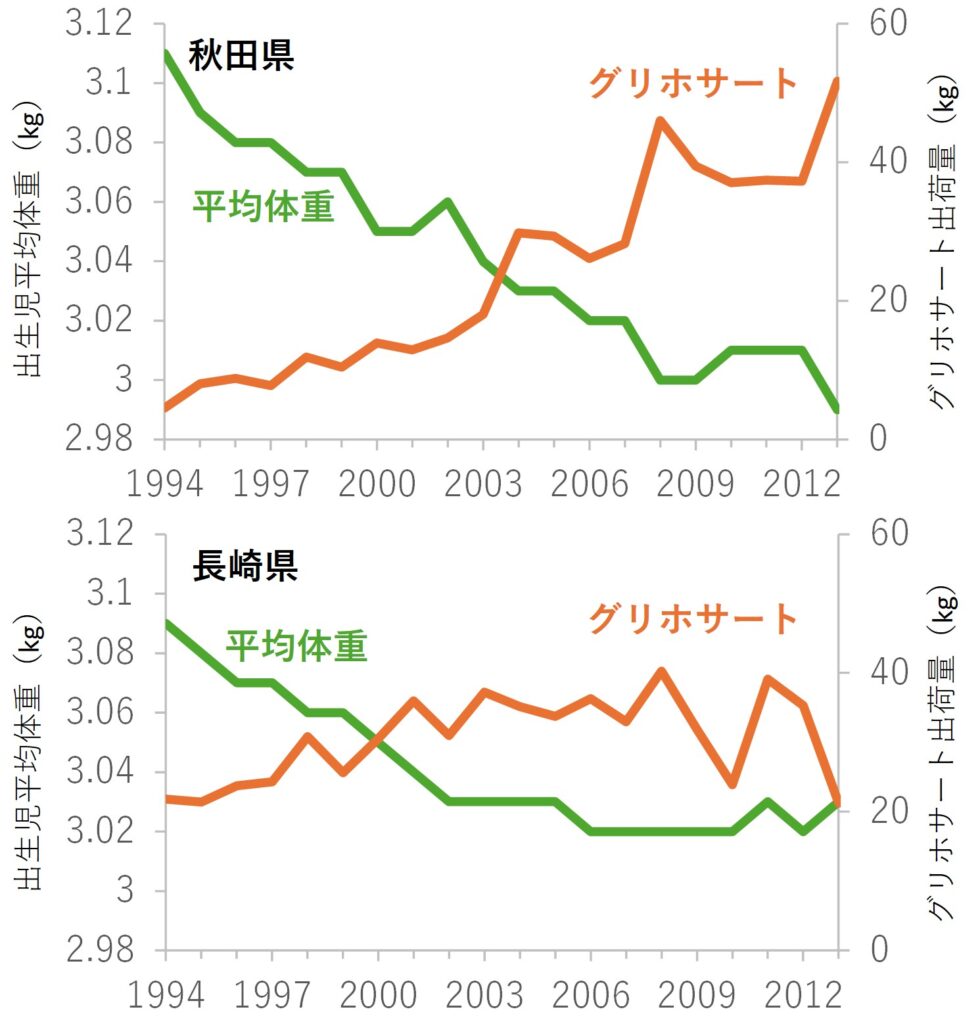

これで、グリホサートの出荷量と出生児平均体重の時系列の変化を都道府県ごとに見ることができます。ここでは秋田県と長崎県を比較した図を以下に示します。

まず秋田県から見ると、グリホサートの出荷量は経年的に上昇傾向で、それに従って平均体重は減少傾向にあります。非常にきれいな相関関係にありますね。次に長崎県を見ると、2002年ころまではグリホサートの出荷量は上昇傾向で、それに従って平均体重は減少傾向にありました。その後はグリホサートの出荷量は横ばいとなり、平均体重も横ばいとなっています。これもきれいな相関関係にありますね。

つまり、グリホサートの出荷量がずっと上昇傾向のところは平均体重もずっと減少傾向で、グリホサートの出荷量が伸びなかったところは平均体重の減少も起こらなかったという結果です。見事に今回の「グリホサートで低体重?」論文の結果を再現できていますね。というよりも、論文よりもよっぽどきれいな相関関係となっています。

これで「グリホサートによって乳児が低体重になる」という因果関係を証明できたと言えるのでしょうか?

なぜ出生児平均体重は減ったのか?

アメリカでも日本でも、グリホサートの使用量の増加に応じるように、出生児平均体重は減少する傾向がありました。これはグリホサートが原因なのでしょうか?以下の論文にそのヒントがありそうです。

芹澤加奈、扇原淳 (2015) 低出生体重児出生率の地域差に関する検討. 厚生の指標, 62(7), 19-24

わが国の低出生体重児出生率は周産期医療体制の整備とともに増加していった。都道府県別の低出生体重児出生率は,1975年には九州沖縄地方に多く,1992年には九州沖縄地方に加えて静岡,栃木といった本州の県で高い傾向がみられた。2009年には,再び九州沖縄地方で高い傾向がみられた。低出生体重児出生率の増加率(2009年/1975年)が高かった県は,周産期医療に関わる資源が高い可能性が考えられた。

https://www.hws-kyokai.or.jp/paper/120-2016-02-15-03-07-32/576-201507-4.html

この論文によると、出生児の平均体重が年々減少傾向にあるのは、低体重児の出生率が上がったため、と考察しています。周産期医療の発達により、以前なら助からなかった低体重児が助かるようになりました。そうすると、出生児体重の平均値が下がっていきます。

また、この論文では、低体重児の出生率の変化に大きな都道府県間差があることを見いだしました。1975年と2009年の比較では、山梨県、長野県、島根県、青森県、栃木県において、低体重児の出生率が大きく上がりました。このような県では出生児平均体重の減少度も高くなります。

低体重児の出生率の変化に都道府県間の差がある原因は、周産期医療体制の整備と充実度の差であると考察されています。周産期医療体制の整備が進めば低体重児が助かりやすくなります。出生児平均体重が減ることは決して悪いことではないのです。

もし、グリホサートの使用量と周産期医療体制の整備体制の間に偶然の相関関係があったりすると、グリホサートの使用量が多い地域(=周産期医療体制が充実している地域)で出生児平均体重が減少するという結果が得られることでしょう。

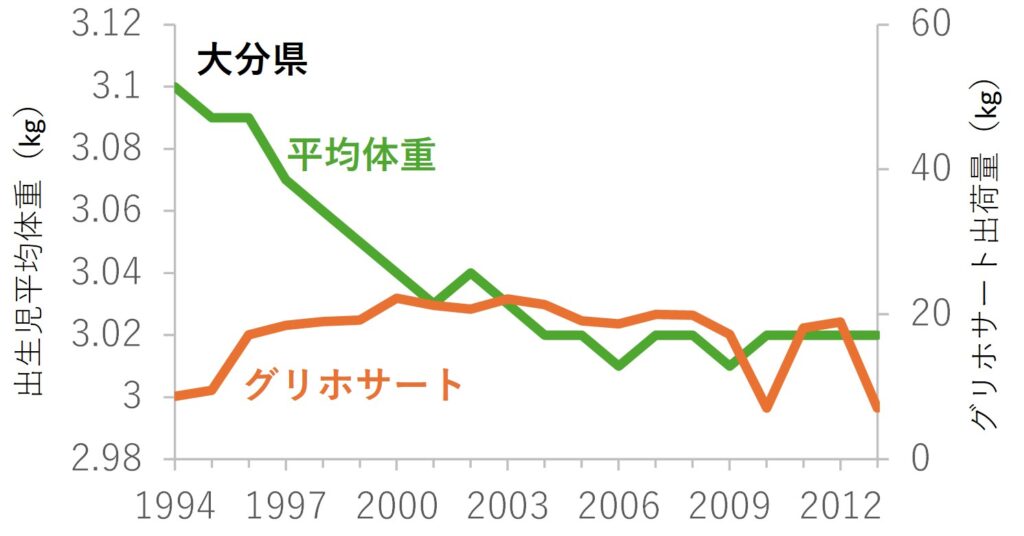

先ほどは、グリホサートの出荷量と出生児平均体重の間に相関関係がある例を示しましたが、以下の大分県の場合は相関関係があるようには見えません。こういう事例も探せばそれなりに出てきます。傾向としては東日本で相関が高く、西日本で相関が低いように見えます。

今回紹介したPNASの論文では、グリホサートの高曝露群と低曝露群では東西に地域的な偏りがあったり、人種構成が違っていたりしました。そうすると周産期医療体制に違いがあってもおかしくはありません。

これをグリホサートが原因である、と決めつけてしまうと本当の原因を見誤ってしまうでしょう。ただし、地域差があることは事実なのですから、これはおそらく農薬ではなく周産期医療体制の偏りの問題として議論すべきテーマとなるでしょう。

まとめ:グリホサートで乳児が低体重に?

グリホサートで乳児が低体重になる、という主張をしているPNASの論文を検証しました。(1)地域間の比較は証拠としての重みが弱い、(2)その地域グリホサートの使用量と地域住民の曝露量はあまり関係がない、(3)時系列の相関関係も弱い、という3つの問題があり、特に(2)は致命的な問題と言えそうです。

基本的にグリホサートの使用量は増加し、一方で周産期医療体制の発展により低体重児が助かるようになったため、出生児平均体重は減少する傾向にあります。つまり、グリホサートの増加と出生児平均体重の減少は因果関係のない疑似相関と考えられ、農薬ではなく周産期医療体制の問題として議論すべきと考えられます。

コメント