要約

幹細胞治療による死亡事故がニュースとなっていますが、新しい技術である再生医療・幹細胞治療のリスクや法規制などのガバナンスはどのようになっているのでしょうか?特に自由診療の問題点に注目しながら整理しました。

本文:再生医療・幹細胞治療のリスクガバナンス

再生医療・幹細胞治療のリスクについては10年くらい前(STAP細胞事件以降)にウォッチしていた時期がありましたが、その後の動きは特に追えていませんでした。ところが最近になって再生医療による死亡事故が発生したとのニュースを目にし、また少し調べてみることにしました。

NHK: 再生医療中に死亡 クリニックに一時停止の緊急命令 厚労省

今月、東京・中央区のクリニックで、自由診療の再生医療を受けていた女性の容体が急変し、その後、死亡したとして、厚生労働省はクリニックに対し、再生医療の提供などを一時停止させる緊急命令を出しました。

再生医療を受けている最中に患者が死亡したケースで緊急命令が出るのは初めてで、厚生労働省は女性が死亡した原因などを調べることにしています。

実は以前にも、自由診療で行われた幹細胞治療で患者が亡くなる事故が過去に発生しています。2010年に、韓国のバイオ企業が京都で提供していた脂肪由来幹細胞の点滴を受けた韓国人男性が、肺動脈塞栓症を引き起こし死亡する事故がありました。

Nature ダイジェスト:韓国発の幹細胞ビジネスに捜査の手?

RNL Bio社の最高責任者であるRa Jeong-chanは、公式発表で、同社の治療が今回の患者死亡に何らかの関係があるとの見方を否定した。韓国メディアは、死亡例2件のうち、日本(京都)で肺塞栓症を起こした後に死亡した73歳の男性患者について報道している。なお、もう1人の死亡者は、中国での治療で、麻酔後に意識が戻らなかった患者である。

再生医療についてはいろいろと胡散臭い話が多いと感じていました。最初に書いたSTAP細胞事件(2014年)もそうですし、iPS細胞を使った世界初の臨床治療の虚言(2012年)なども話題になりました。

日本経済新聞:STAP論文の画像切り貼り、研究不正と断定 理研

日本経済新聞:森口氏、虚偽認め謝罪 iPS移植「治療1例だけ」

また、乳がんで亡くなった小林麻央さんが治療を受けていたクリニックで、がん治療の目的で他人のさい帯血(妊婦のへその緒の中にある血液)を投与する医療を無届で行っていたとして業務停止命令が出た、というニュースもありました。麻央さんはこのクリニックで「水素温熱免疫療法」という保険適用外の自由診療を受けていましたが、医学的な根拠の乏しい治療であったとのことです。

女性自身:小林麻央さん通ったクリニックが「無届け医療」で業務停止命令

新しい技術である再生医療、その中でも幹細胞治療のリスクガバナンスはどのようになっているのでしょうか?本記事では、再生医療・幹細胞治療のリスクや、法規制などのガバナンスについて、特に自由診療の問題点に注目しながら整理しました。

再生医療・幹細胞治療とは?

まずは再生医療とは何か?から始めましょう。再生医療とは、病気や怪我で失われた組織や臓器などの機能を、細胞から組織などに分化させて治療することです。従来の医療が薬などを用いて自己修復を手助けするものであったのに対し、再生医療は失われた機能を完全に復活させる治療を目指しています。

人間は傷を負っても治りますが、腕を切り落とされたりすると元には戻りません。一方でイモリのしっぽなどは切り落としても、傷口の細胞が「幹細胞」に戻り、そこから皮膚、骨、筋肉などの組織が再分化して再生するのです。

この説明で出てきた「幹細胞」とは、「細胞の親玉」であり「細胞の赤ちゃん」でもある特別な細胞です。というのは以下の二つの能力を併せもつからです:

・親玉機能:コピー機のように自分と同じ細胞を増やす能力(自己複製能)

・赤ちゃん機能:いろいろな細胞に変化する能力(分化能)

特に分化能を持つことで、血液を作る細胞や皮膚の細胞、神経の細胞になったり、心臓の筋肉の細胞になったりすることで再生ができるわけですね。このような幹細胞を用いた治療を幹細胞治療と呼びます。

通常の細胞は一旦皮膚の細胞になれば、そこから骨や筋肉の細胞になることはできません。それに対して多能性幹細胞は、体のどんな細胞にもなることができるのです。

多能性幹細胞としては、ノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥氏が開発したiPS細胞(人工多能性幹細胞)が有名です。これは、一度役割が決まった細胞を「リセット」して、まだ何も役割が決まっていない「細胞の赤ちゃん」に戻すことで作られます。そしてさらに特別な環境におくことで、血液の細胞など目的の細胞を人工的に作り出すことが可能になります。

具体的にはどんな治療があるのでしょうか?以下に例を示します。

・骨髄移植:白血病などで異常になった血液の細胞(造血幹細胞)を、健康な人の造血幹細胞に入れ替えることで、正常な血液を作れるようにする(冒頭で紹介したさい帯血の移植も同様の効果がある)

・培養皮膚の移植:重いやけどを負った場合、患者自身の健康な皮膚の細胞を取り出し、体外でたくさん増やして「シート状」の新しい皮膚を作り、それをやけどの部分に貼り付けて治す

・心筋シート:心臓病の子どもの治療の場合、ふくらはぎの細胞を培養して作ったシートを心臓に貼り付けることで、心臓の働きを助ける(最近になりふくらはぎではなくiPS細胞を使った心筋シートが開発された)

・自家培養角膜移植:目の角膜の傷んだ部分に対して、正常な角膜や口腔粘膜の細胞を培養して作られた上皮シートを移植する

・脊髄損傷の治療:患者の骨髄から取り出した幹細胞を培養し、これを患者に投与することで、幹細胞が傷ついた脊髄の部分に集まって回復を促し、歩く機能を取り戻す

幹細胞治療のリスク

このようにさまざまな治療に役立つ幹細胞治療ですが、一方でそのリスクはどのようなものがあるのでしょうか?ここではリスクについてまとめます。

病院で受ける医療は「保険診療」と「自由診療」に分かれますが、この「自由診療」として提供される幹細胞治療にリスクがあると言えるでしょう。

自由診療でよく実施されているものとして、患者の脂肪から取り出した細胞(自己脂肪由来幹細胞)を培養して体内に戻す治療法があります。冒頭で紹介した2010年と2025年の死亡事例の両方とも、この自己脂肪由来幹細胞治療によるものだったのです。

保険診療は、国が「安全で効果がある」と正式に認めている治療法です。科学的な研究や多くの患者さんへの治療実績を通して、安全で、病気を治す効果があることが確認されています。そのため、病気の患者に最初に適用される「標準治療」であることが多いです。

再生医療の分野でも、「培養皮膚の移植」や白血病などの「骨髄移植」、心臓病の子どもへの「心筋シート」の貼り付けなど、一部の治療は保険診療として認められています。

さらに、健康保険の適用となるため、治療にかかる費用は多くを国が負担してくれるため、治療費の一部(通常は3割)を払うだけで済みます。

自由診療は、まだ国が「安全で、効果がある」と正式に認めていない治療法です。 新しい技術でまだ実績がなかったり、科学的なデータが十分に揃っていなかったりします。

さらに、健康保険が適用されないため、治療にかかる費用は全額自己負担となります。そのため、治療費は非常に高額になり、数百万円を超えるような場合もあります。そして、費用が高い=よく効くわけでもありません。

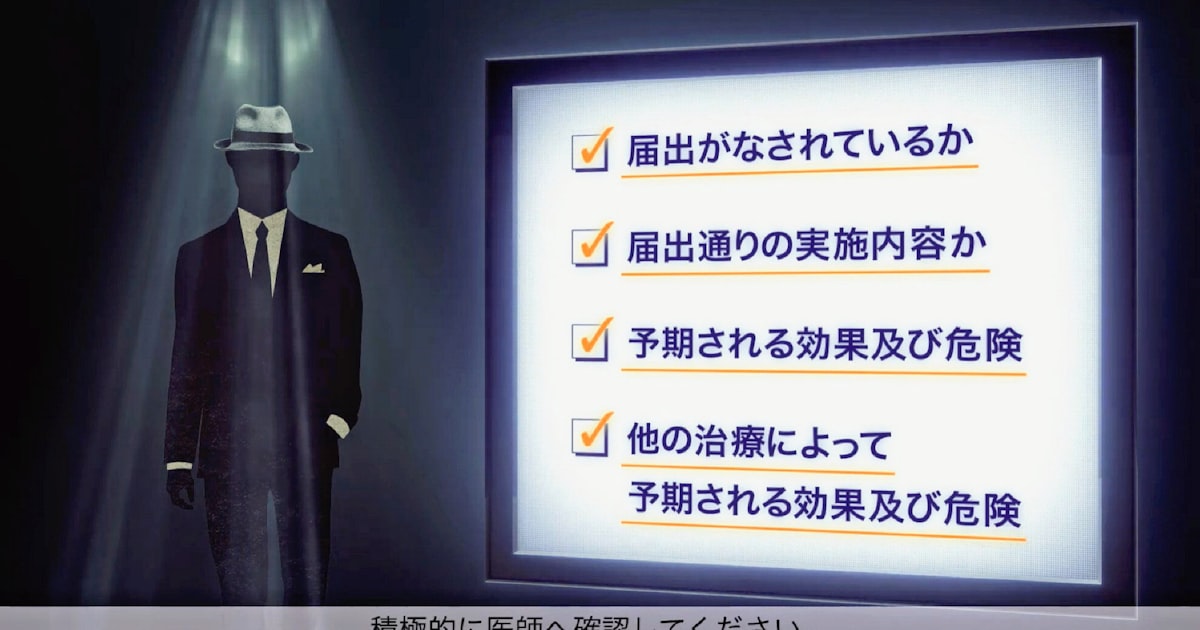

自由診療だからダメというわけではありませんが、自分が受ける治療がどの程度の科学的エビデンスがあり、どんな仕組みで病気が治るのか、どんなリスクが考えられるのか、そして費用について、医師からしっかり説明を聞いて、納得してから決めることが大切です。

ところが、自由診療は「画期的」や「先端医療」といった大げさな宣伝をされることがあり、その結果、効果やリスク、費用負担についてよく考えないままに飛びつく人がでてきてしまいます。

幹細胞治療のリスクガバナンス

では、日本において自由診療の幹細胞治療は野放し状態なのでしょうか?決してそういうわけではありません。日本では2014年に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(安全性確保法)が施行され、事前の届出が義務化されています。

この法律は再生医療を推進し、さらに安全性による規制を同時に目指す珍しい法律となっています。医療機関は再生医療の実施前に計画を第三者委員会に提出します。そして第三者委員会は計画を審査して国に届出を行います。ただし、iPS細胞の使用などの高リスク治療については、厚生科学委員会による審査もあります

ただし、この届出制は国が治療の安全性について承認するものではありません。あくまで再生医療の実施状況を国が把握するためのものです。しかしながら、一部のクリニックなどでは「国に届出ているから安全で効果がある治療だ」と誤解を招くような誇大広告をしている場合があるのです。

2022年末までに届出された治療計画は5000件ほどで、そのほとんどが自由診療です。これらの治療計画を調査した研究結果によると、根拠となる文献が確認できなかったり、いわゆるハゲタカジャーナルの論文だったりするなど、安全性の科学的根拠に疑いがある計画が25%にのぼっていたのです。

さらに、対象疾患等と医師の専門性にミスマッチがある計画や、他の届出資料のコピペが横行している実態、独立・公正な審査を期待できない関係下での委員会審査の実態があることも明らかとなりました。このように審査の質に疑問があることも要注意ですね。

もし医療機関が計画を国に届出ないまま再生医療を行った場合、法律違反となり罰則が適用されます。冒頭で紹介した事例に加えて、これまでにいくつかの逮捕事例があります。

例えば2020年に大阪医科大学の元講師らが、無許可で再生医療を提供したとして逮捕されました。元講師は国に届出をせずに、患者(40代から80代の女性4人)自身の脂肪から取り出した幹細胞を培養して投与したとして、罰金30万円の略式命令が出されました。

さて、幹細胞治療のリスクガバナンスについてはいろいろと課題があることがわかりましたが、韓国の状況も見てみましょう。

冒頭で紹介した2010年に韓国人男性が死亡した事例は、韓国では自由診療による幹細胞治療が禁止されていたため、多くの韓国人が日本に「医療渡航」をしていたことが背景にあります。

この幹細胞の作成元も韓国にあり、日本の提携医院に幹細胞を送付し、患者も韓国から日本に渡航して幹細胞の投与を受ける、というビジネスモデルが確立されていたのです。当時の日本は本当に野放し状態だったため、日本ではこの死亡事例がきっかけとなり「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」ができました。

なお、現在は韓国でも法律が改正され、状況は変わりつつあるようです。

最後に、リスクが軽視されがちな業界としての美容医療の分野の問題も考えてみましょう。最近、「直美(初期研修を終えて直接美容クリニックに就職する若手医師を指す業界用語)」という言葉をよく見かけるようになりましたが、美容医療の市場規模は年々増加し、美容クリニック数も大きく増加しています。

例えば「幹細胞豊胸」などで検索すればたくさんのクリニックが出てきます。これも「自己脂肪由来幹細胞」を培養して増やし、脂肪と一緒に胸に注入することで、幹細胞が脂肪や血管などに変化するのを促し、より大きなバストを目指すという治療です。

以下のWEBサイトを見ても、幹細胞豊胸術は最も費用も高くなっているようです。効果のエビデンス、リスクや費用負担について十分なリスクコミュニケーションが重要になってくるでしょう。

まとめ:再生医療・幹細胞治療のリスクガバナンス

再生医療・幹細胞治療のリスクについて、効果や安全性のエビデンスがしっかりと揃っている保険診療と、医師の裁量で行われる保険適用外の自由診療で大きく状況が異なっています。日本では2014年に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行され、自由診療であっても事前の届出が義務化されていますが、その運用にも疑問が付けられています。

補足

再生医療・幹細胞治療のリスクに関しては以下の情報源を参考として執筆しました。

日本再生医療学会 :八代嘉美 (2022) 「患者・市民と考える再生医療」~ 再生医療のコミュニケーションを考える ~https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2022/07/%E8%AC%9B%E6%BC%941-2%E3%80%80%E3%80%8E%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%92%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%80%8F%E3%80%80%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%98%89%E7%BE%8E%E5%85%88%E7%94%9F%EF%BC%88%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%AD%A6%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf

日本再生医療学会:八代嘉美 (2021) 再生医療はどうなっているか?~先端医療の情報を知る~

https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2021/09/20210822_yashiro.pdf

再生医療って何だろう?|日本再生医療学会理事 八代嘉美

国立がん研究センター:自由診療で行われる再生医療の審査に関する課題を調査 今後の制度改正に期待

コメント