要約

某著名人による「先進国でがんが増え続けているのは日本だけ」という発言を検証します。本ブログのRiskToolsを使うと、直感的に理解しにくい年齢調整死亡率を使うよりも、世代別・部位別のがん死亡率の推移をわかりやすく可視化できます。

本文:がんは増えているのか?

本ブログでは、死亡リスクについて人口10万人あたりの年間死者数で表現しており、がんによる死亡リスクについても、リスクものさしの項目の一つとして使用しています。

ただし、時系列の推移については注意する必要があります。そのままがんの死亡率を見ると増加傾向にありますが、これは高齢化の影響(つまり、他の死因で死ななくなった)であり、この影響を取り除くために年齢調整死亡率に変換すると減少傾向にあります。

そんな中、最近Xである発言が話題になりました。執筆時点で593万回表示され、いいねは3.2万、1300件の返信がついています。

先進国でガンが増え続けているのは日本だけ。

日本の医学はこれだけ進歩しているのにも関わらずだ。

世界的に見ても明らかにおかしい。(中略)

少しでも自分の健康に疑問がある人は普段の食べ物を本気で見え返して欲しい。

https://x.com/GACKT/status/1952880195238765048

体調の悪さを感じている人は、このタイミングで食生活を見直しても損はないんじゃないか?

これには年齢調整死亡率で見ると減っている、というようなコメントも多数ついていますが、それでもさらに以下のように発言が続きました。

多くの国では減っていると言われているガンが、

日本では過去20年を見ても増えているものもある。

何より数字は説得力が強い。

だが、見せ方一つで真逆の印象にも変わる。

死亡率が下がっても、発症数が増えている現実がある。年齢調整死亡率というのは現実の人口構造ではなく、

【ある年の人口構成を基準にした仮想人口】

で計算される。

このやり方では、実際の増加は目立たなくなる。

だから『死亡率は下がっている』という言葉だけでは、

実態のすべては語れない。そして、

【高齢化だけが理由ではない】

【罹患率の増減は見方によって変わる】

【部位別や世代別の変化が全体に埋もれる】

これらを完全に否定できる人は果たしているのだろうか。がん死亡数の増加は【高齢化によるもの】とよく目にするが、罹患率も集計方法や期間の切り取り方で印象が変わるもの。

https://x.com/GACKT/status/1953967591225282580

ポイントは以下の3点:

・年齢調整死亡率は現実を反映していない

・がんの部位別・世代別で見ると違うのでは?

・がんによる死亡率が下がってもがんの発症率は増えているのでは?

を考えると高齢化の影響だけとは言えないのではないか?

ということですね。

本記事ではこの3つのポイントを踏まえて、がんの死亡率の推移について詳しく解説していきたいと思います。年齢調整死亡率は直感的に理解するのが難しいので、一般の方とのリスクコミュニケーションにおいては、単に年齢層を限定して世代別死亡率の推移を示すほうがわかりやすいと思います。こんな場合に本ブログのRiskToolsが役に立ちます。

年齢調整死亡率で見るがん死亡率の推移

まず、がんの部位別の年齢調整死亡率を見てみましょう。データはおなじみの人口動態統計です。死亡に関する5-26表「悪性新生物による主な死因(死因簡単分類)別にみた性・年齢(5歳階級)・年次別死亡率(人口10万対)」が以下からダウンロードできます。

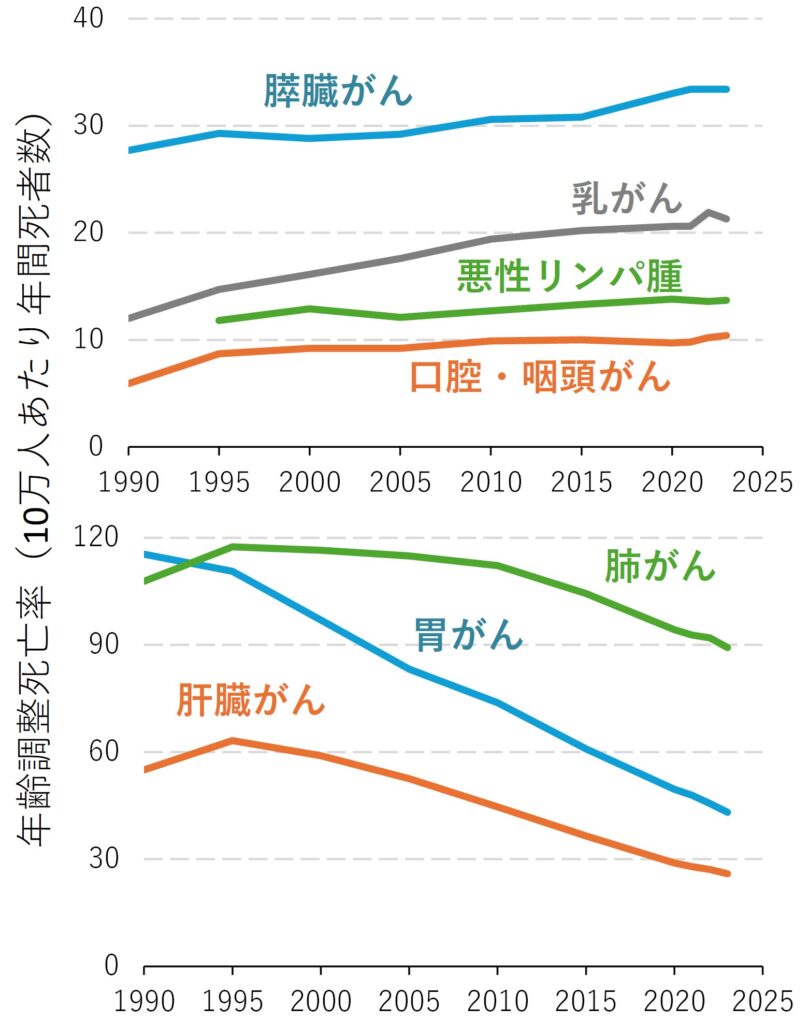

この中から、増加傾向にあるものと減少傾向にあるものをいくつか抜き出して、1990~2023年の推移を示したのが以下のグラフです。すい臓(膵臓)がん、乳がん、悪性リンパ腫、口腔・咽頭がんは年齢調整死亡率で見ても増加傾向にあり、肺がん、胃がん、肝臓がんは大きく減少しています。

つまり、がん全体で見ると年齢調整死亡率は減少傾向にあるものの、部位によっては増加しているものもあるようです。

ところで、「(部位によっては)がんは日本だけ増えている」というのは本当でしょうか?以下の「がん年齢調整死亡率の国際比較」という資料を見てみましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000991038.pdf

3ページに年齢調整を行う前の粗死亡率が出ていますが、これだけを見ると欧米に比べて日本だけ増えている(韓国も増えているのですが)、という誤解をしてしまいます。冒頭に紹介した発言もおそらくこのようなグラフを見てのものでしょう。

年齢調整死亡率について、8ページの乳がんについては欧米が大きく減少している中、日本と韓国は逆に増加傾向にあります。また、10ページのすい臓がんについては欧米では横ばいが続く中、日本だけが増加しているように見えます。「部位によってはがんは日本でだけ増えている」というのはあながち間違いとも言い切れません(韓国も傾向はほぼ同じですが)。

他にも、

・肝臓がんは欧米で増加傾向の中、日本と韓国は減少(6ページ)

・子宮体がんは日本での増加傾向が顕著、子宮頸がんは韓国とも傾向が違う(9ページ)

などのことがわかります。子宮頸がんはワクチンで防げるがんですが、日本では接種率が低迷していることが他の国と傾向が異なっている原因になっていると考えられます。

RiskToolsで見る世代別・部位別がん死亡率の推移

さて、年齢調整死亡率の詳細や計算方法などは冒頭に紹介した過去記事で解説しましたが、年齢調整死亡率にも問題点があります。それは、計算時点の年齢構成がモデル人口とかけ離れてくると実態が捉えにくくなることです。

このモデル人口は以前は昭和60年のものを使用していましたが、近年になり平成27年のものに変更されました。その検討の経緯は以下の検討会資料に書かれています。

厚生労働省:基準人口の改訂に向けた検討会

現在は昭和60年の時と比べると大幅に高齢化しています。昭和60年(1985年)当時は30代後半(団塊の世代)が一番多く、現在は50歳前後の団塊ジュニア世代が最も多くなっています。

現在の年齢構成の人口を昭和60年モデルで補正すると高齢者の重みが弱くなります。よって、高齢者の死亡率の改善効果も弱く出てしまうのです。そこで、平成27年モデルに変更となりましたが、そうすると今度は過去の補正の結果が実態を反映しにくくなります。これは一長一短のようです。

これとは別に、この年齢調整死亡率は直感的には理解しにくいのも事実です。冒頭で紹介したXでの発言のように、一般の人からすると粗死亡率を見て判断することが多いでしょう。リスクコミュニケーションの視点で考えると、このようなわかりにくい指標を一般の人への説明の場では使用しないほうがよいのかもしれません。

もっとわかりやすく示すためには、単純に年齢層を固定して世代別死亡率の推移を示すとよいでしょう。年齢層を絞っているので高齢化の影響を受けず、さらに「年齢調整」のようなわかりにくい補正もかけないので、生データで判断が可能です。

私が開発したRiskTools(本ブログの上部からリンクされています)を使うと、年齢階級を例えば75-79歳と選択したうえで、さまざまな種類のがんの死亡率の推移を見ることができます。

いくつかの部位の死亡率(人口10万人あたりの年間死者数)を、45~49歳と75~79歳の二つの年齢層で推移を示したのが以下の図です。年齢調整死亡率では、すい臓がん・乳がんは増加傾向で、肺がん・胃がんは減少傾向でしたね。それを踏まえて見てください。

すい臓がん・乳がんのように、年齢調整死亡率で増加傾向にあるものでも、40代までは減少傾向で、60代以上で増加傾向になります。ただ、死亡率自体は高齢者のほうが高いため、全体では死亡率が増加傾向と出てくるのです。

肺がん・胃がんは全体でも年代別でもすべて減少傾向です。ただし、減少度合いは45~49歳のほうが大きいことがわかります。

がんの発症率とがんの原因

次に、がんによる死亡率が下がってもがんの発症率は増えているのでは?という疑問についても考えてみましょう。

ただし、発症率はあまりあてになりません。なぜなら、発症率が本当に増えたのか、発症率はそのままでも発見が増えただけなのかがわからないからです。以下のように本ブログの過去記事にも書きましたが、甲状腺がんには特に注意が必要です。

ある病気が近年増加傾向にあったとして、それが本当にその病気が増えているのか、それとも注目されるようになったことで自分もそうかもしれないと病院に駆け込んで診断数が増えただけなのかは、一見しただけではわかりません。韓国の甲状腺がんの例が知られています。甲状腺がんが増えている、という話を聞いてみんなが検査を受けるようになり、結果として激増してしまったのです。実際には以前なら見過ごされてきた命に関わりのない無症状のがんを発見できるようになっただけなので、診断数が増えただけで実際にがんが増えたわけではないとのことです。

上記のリンク先にグラフがありますが、実際に韓国の事例では発症率が増えた一方で死亡率は増えませんでした。この例からも、発症率よりも死亡率の推移のほうが重要であることがわかります。

もちろん死亡率の減少についても、発症率そのものの減少と、医療の発達による死亡の減少が混ざっているので、解釈には十分な注意が必要です。

最後にがんの原因についてもおさらいしましょう。冒頭で紹介した発言は、食べ物がすべてだから食べ物に気をつけろ!という主旨でした。これは本当でしょうか?

これも以下のように本ブログの過去記事ですでに紹介していますが、食べ物は確実に大きな影響があります。

喫煙、不健康な食事、アスベスト、アルコール、高BMI(肥満)でがん死亡全体の約半分を説明できます。このうち食事に関係がある不健康な食事、アルコール、高BMI(肥満)の3つでがん死亡全体の16%程度を占めます。食べ物は重要ですが、それがすべてではありません。

不健康な食事というのは栄養バランスの悪い食事という意味であり、農薬や添加物を含むみたいな意味ではありません。がん予防に食事を改善したければ、食べすぎ・飲みすぎを避けてバランスのよい食事をこころがけるのがよいでしょう。

まとめ:がんは増えているのか?

がんの年齢調整死亡率はがん全体で見ると減少傾向にありますが、部位別に見ると増加傾向になるがんもあります。この時系列の推移は欧米諸国と異なるものもありますが、お隣の韓国とはよく似ています。本ブログのRiskToolsを使うと世代別・部位別のがん死亡率の推移を簡便に可視化できます。

コメント