要約

リスクを俯瞰する試みとして世界疾病負荷(GBD)研究の2021年度版を紹介します。DALYを指標としてコロナ禍における日本と世界のリスクを比較してみました。新型コロナ関連のリスクは日本では低い(交通事故と火事の間)ものの世界ではがんを上回り非常に高くなりました。

本文:コロナ禍のリスクをDALYで俯瞰する

今回はリスクを俯瞰する試みの一つとして、コロナウイルスのパンデミックによって世界や日本の疾病負荷はどのように変化したか?を世界疾病負荷(Global Burden of Disease, GBD)研究の結果から紹介してみたいと思います。

GBD研究は「疾病・傷害による健康損失を比較的に定量化するための、体系的かつ科学的な取り組み(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000511705.pdf)」

であり、WHOを母体とする世界的な研究プロジェクトです。

本ブログの過去記事では、このデータを使ってがんのリスク要因を比較しています。

GBD研究では死亡率のみならず、損失余命やDALY(disability-adjusted life year:障害調整生命年)も推定されています。

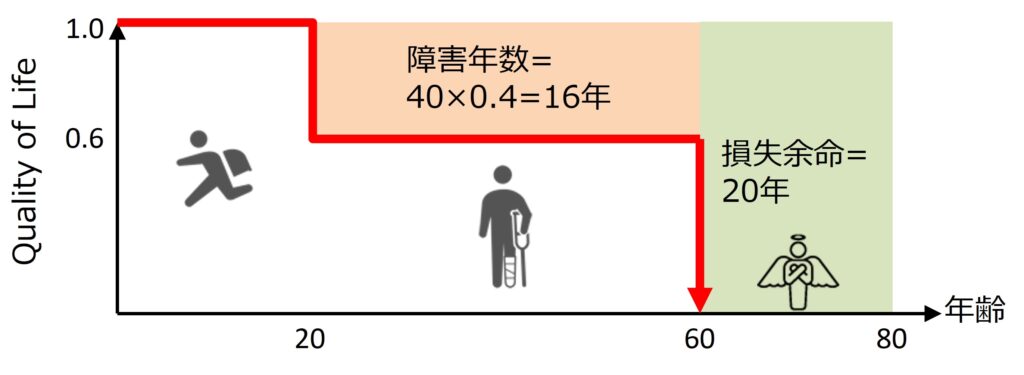

DALYは、損失余命(死亡数×死亡時平均余命)と障害年数(障害を受けた人数×障害の継続年数×障害のウェイト)を併せて、死亡だけでは表現できないリスクを考慮しています。

この図では、生まれてから20歳までは健康で育ち、20歳のときに障害を負って40年生きて、60歳で死んだという例を示しています。障害を負って生きた40年間は生命の質が健康な人に比べて6割程度であった場合に、障害年数は16年、損失余命は20年(60歳時点の平均余命が20歳の場合)として、DALYはその合計の36年と計算されます。

DALYを用いた食品関係のリスクを俯瞰する試みの記事も書いています。

2024年の4月にこのGBD研究の最新版が公表され、2021年までのDALYが推定されています。コロナ禍が始まってから初めての結果となりますね。

GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators (2024)

Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990?2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021.

The Lancet https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00757-8

本記事では、まず日本の要因別DALYの比較結果を示し、次に世界のDALYとの比較を行います。最後に2010~2021年の期間のDALYの変化率に注目してみましょう。

日本の疾病負荷

使用するデータは論文の付録エクセル表(サイズがバカでかい!)のSupplemental Table 13です。ここに各国のDALY(人口10万人あたり、年齢調整済み)が出ているので、ここから2021年度の日本のデータを抜き出して解析に使いましょう。

リスク要因だけで377種類もありますので、ある程度主要なものを抜き出してみます。毎年死亡リスクのトレンドについてまとめている記事を書いていますので、それを参考にしています。

さらに、本ブログでは「リスクのものさし」を使ってリスクを比較しているのでこれらの項目(がん、自殺、交通事故、火事、落雷)も含めます。ただし、自殺は「自傷行為(死以外の影響も含むため)」、落雷の項目はGBDのデータにはなかったため代わりに「自然の力への曝露(落雷も多分この一部)」を使用しました。この結果が以下の表です。

| 原因 | 人口10万人あたり DALY | DALY割合 |

| すべての原因 | 16186 | 100.0 |

| がん | 2526 | 15.6 |

| 精神障害 | 1750 | 10.8 |

| 腰痛 | 1208 | 7.5 |

| 脳卒中 | 711 | 4.4 |

| 自傷行為 | 630 | 3.9 |

| 糖尿病 | 512 | 3.2 |

| 虚血性心疾患 | 502 | 3.1 |

| 頭痛障害 | 480 | 3.0 |

| アルツハイマー病等認知症 | 456 | 2.8 |

| 転倒 | 339 | 2.1 |

| 新生児疾患 | 242 | 1.5 |

| 虫歯 | 200 | 1.2 |

| 交通事故 | 181 | 1.1 |

| 喘息 | 144 | 0.9 |

| COVID-19 | 80 | 0.5 |

| 溺水 | 67 | 0.4 |

| 火災、熱、高温物質 | 61 | 0.4 |

| 対人暴力 | 52 | 0.3 |

| 高血圧性心疾患 | 41 | 0.3 |

| COVID-19パンデミック関連 | 27 | 0.2 |

| 結核 | 12 | 0.1 |

| 自然の力への曝露 | 3 | 0.0 |

新型コロナウイルス(COVID-19)はかなり順位が低いです。死亡リスクでみるとコロナは交通事故よりも高く、自殺と同じくらいだったのに対し(詳細は上記の死亡リスクの記事参照)、DALYではコロナと自傷行為は大きな差がありますね。コロナは高齢者の死亡が多いのですが損失余命はあまり大きくありません。ところが自傷行為は若者に多いためDALYでみると高くなります。

「COVID-19パンデミック関連」という項目もあるのですが、これは超過死亡数からコロナによる直接の死亡やコロナ対策によって減少した感染症(インフルエンザとか)による死亡の減少分を差し引いたものです。ものさしの5項目と比べればその大きさをイメージしやすくなるでしょう。

死亡リスクだとあまり高くないのにDALYだと高く出るものとしては、精神障害・腰痛・頭痛障害・新生児疾患・虫歯・喘息があります。いずれも死までは至らなくても生活の質を低下させるものです(新生児疾患は損失余命が大きいためDALYが高くなります)。特に精神障害はがんに次ぐレベルになっていて、うつ病など精神疾患による生活の質の低下が著しいことがわかりますね。

実はSupplemental Table 13には県別の数字もあります!今回県別のデータまでは見られませんでしたが、機会があれば県ごとの違いなどを見るのも面白いでしょう。

日本と世界の疾病負荷比較

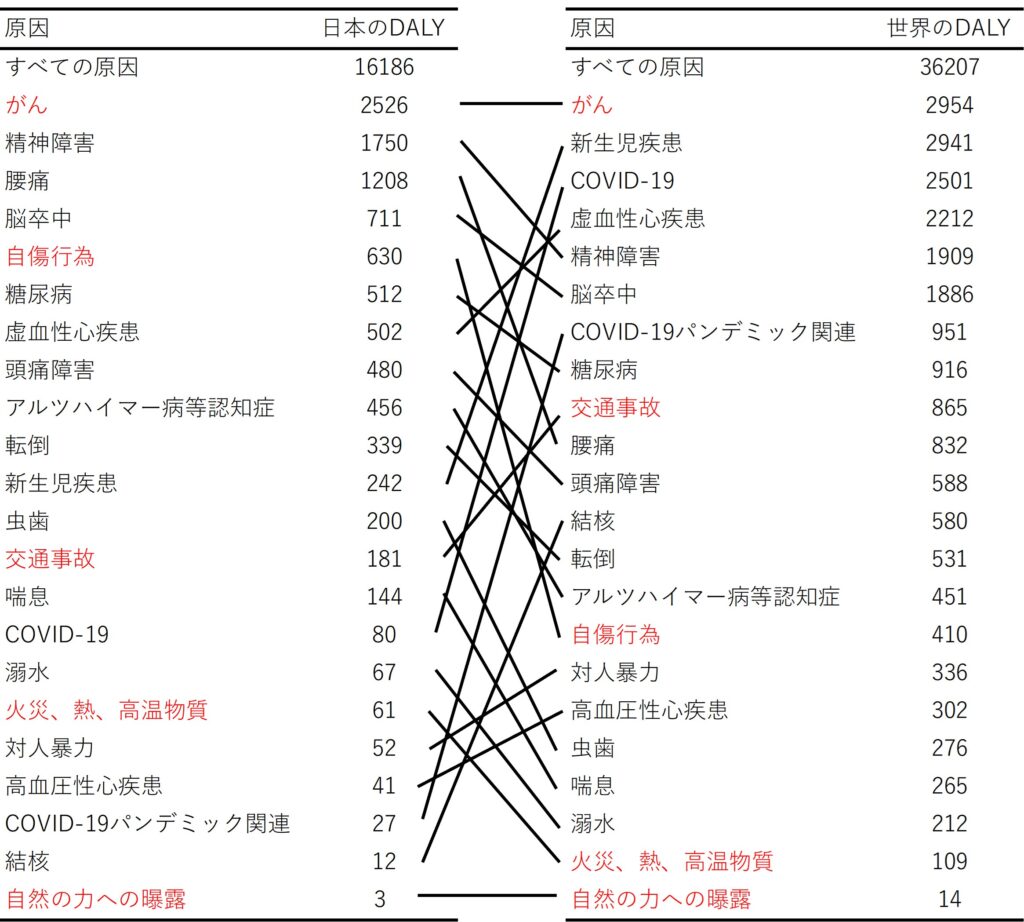

次に日本と世界のDALYのランキングを比較してみましょう。これもSupplemental Table 13のデータです。抜き出すリスク要因は上記と同じにしました。DALYは人口10万人あたりの数字です。

がんがトップにくるのは日本も世界も同じですが、世界で次にくる新生児疾患やコロナは日本のランクと大きく違います。かつての日本のように現在でも世界レベルでは新生児が死亡するリスクが高いことを意味します。また、コロナはパンデミック関連も含めるとがんのリスクを上回ります。日本はかなりうまくコロナに対峙できたことがわかりますね。

リスクのものさしとなる5項目を見てみると、日本と世界では自傷行為と交通事故の順位が入れ替わっています。経済の発展した国ほど精神障害とそれに伴う自傷行為のランクが上がる傾向があるように思います。国の状況に合わせたものさしの選択が必要になるでしょう。

他には、結核や対人暴力、高血圧性疾患では日本のDALYのレベルが世界に比べて非常に低いことがわかりますね。

2010~2021年の期間の変化率

最後に2010~2021年の期間のDALYの変化率に注目してみましょう。プラスだと増えた、マイナスは減ったことを意味します。

| 原因 | 日本 増加率% | 世界 増加率% |

| COVID-19 | – | – |

| COVID-19パンデミック関連 | – | – |

| 自然の力への曝露 | 86 | -94 |

| 糖尿病 | 15 | 14 |

| 精神障害 | 9 | 10 |

| 高血圧性心疾患 | 5 | -6 |

| 虫歯 | 1 | 0 |

| 頭痛障害 | 0 | 0 |

| アルツハイマー病等認知症 | -1 | 2 |

| 腰痛 | -3 | -2 |

| すべての原因 | -9 | -8 |

| 新生児疾患 | -14 | -17 |

| がん | -14 | -10 |

| 喘息 | -17 | -16 |

| 転倒 | -20 | -7 |

| 脳卒中 | -20 | -17 |

| 虚血性心疾患 | -22 | -12 |

| 対人暴力 | -24 | -14 |

| 溺水 | -26 | -38 |

| 自傷行為 | -28 | -18 |

| 火災、熱、高温物質 | -28 | -25 |

| 交通事故 | -37 | -23 |

| 結核 | -41 | -36 |

COVIDは2010年にはなかったので増加率はありません。日本で一番増加したのが自然の力への曝露で、この要因が世界では最も減少しました。ただし、これはそもそもの数が少ないため、あまり増加率の数字に意味はなさそうです(少ないのでちょっとした差で増加率が大きく振れてしまう)。例えば1が2になるだけで100%増になってしまいます。

日本も世界も増加率が高いのは糖尿病と精神障害です。糖尿病については世界的に肥満や運動不足が増えていることが原因ですね。精神障害はストレス社会が原因で増えているという意見もある一方で、診断が増加したことが原因という意見もあります。

一方で、がんなどの多くの病気、事故・対人暴力などの安全性の問題に関しては軒並み減少傾向にあることがわかります。この傾向は日本も世界もほぼ同様ですね。

この表には出ていないもので、日本でDALYが10万人あたり100以上、かつ1%以上増えたものを抜き出すと、筋骨格系疾患(リウマチや骨粗しょう症など)、神経障害、自閉スペクトラム症、膵臓がんがありました。がんは全体には減っていますが、部位ごとにみると増えているものもあるようです。自閉スペクトラム症(自閉症)の増加も最近よく聞くトピックですね(すぐにたいした根拠なく農薬などと結びつけられてしまうのですが)。

まとめ:コロナ禍のリスクをDALYで俯瞰する

リスクを俯瞰する試みとして世界疾病負荷(GBD)研究の2021年度版を紹介しました。リスク指標としてDALYを用いると、コロナ関連は日本では低い(交通事故と火事の間)ものの世界ではがんを上回り非常に高くなりました。死亡リスクだとあまり高くないのにDALYだと高く出るものは、精神障害・腰痛・頭痛障害・新生児疾患・虫歯・喘息などがあります。また、多くの病気は経年的に減少傾向ですが、糖尿病や精神障害は逆に増加傾向にありました。

コメント