要約

リスク比較ではさまざまなリスクを統一指標で評価する必要がありますが、化学物質のリスクは動物実験から評価することが多いため、死亡率や損失余命、DALYなどの指標で表現することが困難です。そこで、動物実験の結果のみを用いて死亡率、損失余命、DALYを求める簡易な方法を提案します。

本文:動物実験の結果から化学物質の死亡リスク、損失余命、DALYを求める方法

個別の化学物質のリスクを詳細に評価して安全か否かを判断する試みがミクロなアプローチとすると、さまざまなリスクをざくっと俯瞰的に評価してあるリスクの位置づけを見える化する試みがマクロなアプローチです。

本ブログでは後者のマクロなアプローチによるリスク比較のための指標として、人口10万人あたりの年間死者数(死亡率)を基本として、損失余命やDALY(disability-adjusted life year:障害調整生命年)なども活用しています。

以下の本ブログの過去記事のように、このようなリスク指標を用いてさまざまなリスクを俯瞰することができます。農薬やPFASの一種であるPFOS・PFOAなどの位置づけがよくわかります。

化学物質の規制の判断にはミクロなアプローチが適している一方で、リスクコミュニケーションなどの場面では、個別の化学物質のみに注目するよりもこのような俯瞰的なアプローチが適しています。

ただし、化学物質のリスクをこのような俯瞰的なアプローチで表現する方法は確立しているとは言えません。疫学調査(ヒトの集団を対象として化学物質の影響を調査するもの)の結果があればよいのですが、農薬をはじめとするほとんどの化学物質については動物実験の結果しか得られません。

動物実験の結果をヒトの影響に外挿するため、安全側の仮定を用いて(種間差や個人差の不確実係数を用いて)許容量や基準値の設定に活用できます。この手法は規制の場面(許容量や基準値の設定)には有効ですが、死亡率、損失余命、DALYなどの計算には適用できません。

これが、俯瞰的なアプローチの普及を阻害している原因になっているかもしれません。そこで本記事では、動物実験の結果のみを用いて死亡率、損失余命、DALYを求める方法の一案を出してみたいと思います。

事例として取り上げるのはPFASの一種であるPFOS・PFOAです。すでにこれまでも死亡率や発がん確率の試算を行ってきました。今回試算するのは発がん性以外の部分です。

精緻な計算ではなく、非常にざっくりとリスクの相場観を可視化するための方法です。よって、ここで計算された数値そのものにはあまりリアリティーはないことに注意が必要です。それでも安全か危険か?のような二者択一の考え方からよりははるかに解像度が高くなるでしょう。

NOAEL, LOAELから影響率に換算

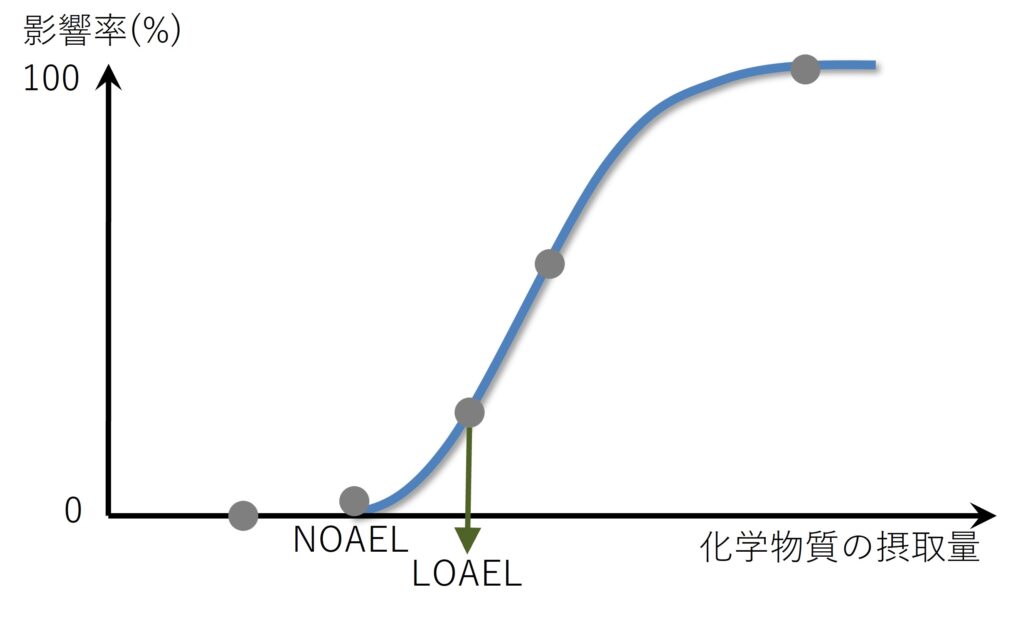

まずは動物実験の結果を影響率に変換します。通常、動物実験の結果はNOAEL(No-Observed Adverse Effect Level)やLOAEL(Lowest-Observed Adverse Effect Level)などの数値で表現されます。

以下の図のように、コントロール区(化学物質を投与しない群)と比べて影響率などに統計的に有意差が得られない最大摂取量をNOAEL、統計的に有意差が得られる最低摂取量をLOAELとみなします。

ここから上記で紹介した過去記事のように、影響率に換算します。

動物実験のNOAELとは、PFOS等の化学物質を与えずに飼育したコントロール区と統計的に有意な影響が出ない最大濃度のことをいいます。「統計的に有意」というところがポイントで、ゼロリスクを意味する数字ではありません。実験デザインや得られるデータによりますが、NOAELを影響率に直すと1~10%程度になります。ここでは5%と仮定しましょう。つまり、PFOS・PFOAの摂取量0.1mg/kg/dayのとき、100匹のうち5匹に影響(体重減少)が出ることになります。これで割合に換算できます。

https://nagaitakashi.net/blog/criteria/pfos-2/

実際には100匹のうち5匹に影響(体重減少)が出るというよりは、100匹の平均体重が5%減るということになりますが、えいやっと同じ影響率とみなします。

上記の記事では動物実験のNOAELをそのまま使いましたが、PFOS・PFOAは実験動物とヒトの間で体内動態が大きく違う(ヒトのほうが排出が遅い)ので、ヒトのNOAELに換算する必要があります。

ここで食品安全委員会の評価書(p231~234)を参照してみましょう。

食品安全委員会:「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報

PFOSは動物実験のNOAEL=0.1mg/kg/日からヒトのNOAELに換算した510ng/kg/日を使います。PFOAは動物実験のLOAEL=1mg/kg/日からヒトのLOAELに換算した5300ng/kg/日を使います。PFOAはNOAELではなくLOAELなので、10で割ってLOAELからNOAELの換算を行い、NOAEL=530ng/kg/日とします。つまり、PFOSとPFOAのNOAELはほぼ同じ数字になります。

これらのNOAEL相当の摂取量だった場合に5%の影響率(10万人あたり5000人)になるとみなし、あとは比例計算で影響率を計算します。これは線形閾値なしモデルを用いた発がん確率の計算と同じやり方です。

本来NOAELは影響が出ない量とみなされるので、NOAEL以下は影響ゼロとみなされます。ただし、10万匹レベルの動物を用いて実験しているわけではないので、本当にゼロになる量がどこなのかはわかりません。なので、NOAELはゼロリスクというよりも影響率5%以下程度以下、とみなすことはある程度合理的でしょう。ただし、実際には用量反応関係は線形ではなくS字型曲線になりますので、低用量では影響率を大きく過大評価することになります。

上記の記事でも書いたようにPFOSとPFOAの摂取量は合わせて1~2ng/kg/日程度なので、PFOS・PFOAそれぞれて1ng/kg/日と設定します。この場合、

PFOSの影響率:10万人あたり9.8人

PFOAの影響率:10万人あたり9.4人

となります。ざっくりとPFOS・PFOA合わせて10万人あたり20人としましょう。

影響率から年間死亡率に換算

ここまでで計算したPFOS・PFOA合わせて10万人あたり20人というリスクの数字は死亡率ではありません。エンドポイントはPFOSの場合「体重減少」であり、PFOAの場合「胎児の前肢及び後肢の近位指節骨の骨化部位数の減少、雄の児動物の性成熟促進」になります。ようするに、死亡に至る前の何かしらの影響が出た場合の一番低い毒性値を使っています。

ここから死亡率に換算するにはどうしたらよいでしょう?死亡率に関するNOAELが直接得られているならそれを使えばよいかもしれません。ただし、通常は死亡率が上昇する前にすでに何らかの影響が出るため、死亡率が上昇するような高い摂取量で試験をしない場合もあります。

よって、ここでは何らかの影響が出始めてから5倍くらいの量を摂取すると死亡率が増え始める、というざっくりとした仮定を使います。つまり、最低のNOAELを5倍すると死亡率のNOAELになるとみなします。さらにこれは、何らかの影響が見られる影響率を5で割ると死亡率に換算できることを意味します。

PFOSとPFOAでこの仮定について検証してみます。それぞれ上記のNOAEL、LOAELの根拠となった論文を見てみましょう。

Luebker et al (2005) Two-generation reproduction and cross-foster studies of perfluorooctanesulfonate (PFOS) in rats. Toxicology, 215(1-2), 126-148

これはPFOSのNOAEL=0.1mg/kg/日の根拠論文です。親世代の体重減少に関してNOAEL=0.1mg/kg/日、LOAEL=0.4mg/kg/日が得られました。そして子世代の死亡(生存率低下)に関してはNOAEL=0.4mg/kg/日、LOAEL=1.6mg/kg/日でした。体重減少の4倍の摂取量で死亡が増え始めます。

Lau et al. (2006) Effects of perfluorooctanoic acid exposure during pregnancy in the mouse. Toxicological Sciences, 90(2):510-8

これはPFOAのLOAEL=1mg/kg/日の根拠論文です。出生後の生存率についてはNOAEL=3mg/kg/日、LOAEL=5mg/kg/日でした。最低のLOAELの5倍が死亡率のLOAELになっています。

加えて、本ブログの過去記事の中から農薬の例も見てみましょう。

フェニトロチオンの場合、p51-52のラット2世代繁殖試験を見ると、120ppmの投与で子の体重増加抑制や死亡数増加、一般状態悪化の影響が見られています。40ppmの投与では母親の体重増加抑制の影響が見られましたが、子への影響が見られませんでした。10ppmの投与では毒性所見なし(影響なし)でした。この試験の無影響用量(NOAEL)は0.7mg/kg体重/日と評価されました。

https://nagaitakashi.net/blog/chemicals/bat-decline/

10ppmの投与が体重増加抑制のNOAELで、40ppmの投与が死亡数増加のNOAELでした。この場合4倍の差があります。

ということで、かなりざっくりではありますが、だいたい何らかの影響が出始めてから5倍くらいの摂取量で死亡率の増加が出てくるとみなします。よって、10万人あたり20人という影響率を5で割って、死亡率は10万人あたり4人と計算されます。

さらに、これは慢性的な曝露を行う実験であるため、生涯の死亡率とみなせます。生涯の死亡リスクから年間死亡率に換算するために70で割ります。これは発がんリスクの計算(以下の過去記事で解説してあります)と同様です。

10万人あたり4人という生涯死亡率を70で割って、年間死亡率は10万人あたり0.057人と計算されます。

年間死亡率から損失余命・DALYに換算

最後に年間死亡率から損失余命・DALYに換算します。このために、世界疾病負荷(GBD)研究のデータを活用してみましょう。このデータは、本ブログ上部にリンクがあるリスクのものさし表示ツール「risktools」ですでに活用しています。

risktoolsでは、リスク要因別リスクのものさし表示ツールがあり、死因ではなく死亡に至る原因(タバコやアルコール、肥満など)別に死亡率、損失余命、DALYを表示することができます。最新のデータは2021年です。このデータの中から、化学物質を原因とするリスク要因を抜き出してみます。

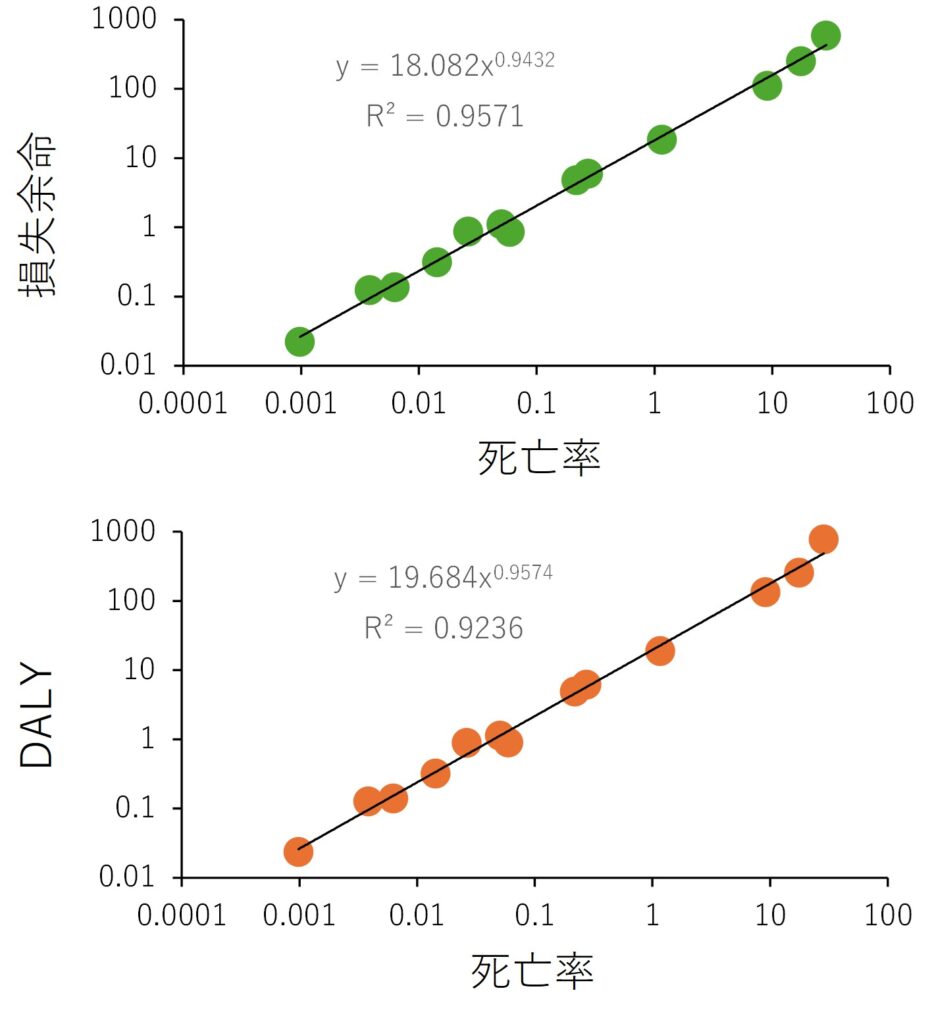

そうすると、アルコール、鉛、トランス脂肪酸、アスベスト、ヒ素、ベンゼン、カドミウム、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、多環芳香族炭化水素(PAH)、トリクロロエチレン、ラドンの13種類が抽出されました。これらについて、年間死亡率(人口10万人あたりの年間死者数)と損失余命(人口10万人あたりの年間損失余命)、年間死亡率とDALY(人口10万人あたりの年間DALY)の関係をそれぞれプロットすると以下のようになりました。

このように、累乗近似で高い相関関係が得られましたので、この関係式を使って年間死亡率から損失余命・DALYに換算できそうです。

年間死亡率は10万人あたり0.057人から換算すると、

損失余命:人口10万人あたりの年間損失余命1.2人

DALY:人口10万人あたりの年間DALY1.3人

となりました。

これらをリスクのものさしで表現すると以下のようになります。

| 死因・要因 | 死亡率 | 損失余命 | DALY |

| がん | 345.7 | 5722.3 | 6025.4 |

| 自殺 | 17.5 | 643.4 | 659.9 |

| 交通事故 | 3.8 | 108.7 | 204.6 |

| 火災 | 1.2 | 23 | 90.3 |

| 自然の力への曝露(雷など) | 0.1 | 2.8 | 4.7 |

| PFOS・PFOA | 0.057 | 1.2 | 1.3 |

繰り返しになりますが、今回の試算は正確な数字を求めるというよりもざっくりとリスクの相場観を知るためのものです。さらに線形閾値なしモデルを使っているのでリスクを大幅に過大評価しており、それでもこの程度のレベルだ、という位置づけは間違ってないと考えられます。

まとめ:動物実験の結果から化学物質の死亡リスク、損失余命、DALYを求める方法

リスク比較ではさまざまなリスクを俯瞰的に評価してあるリスクの位置づけを見える化することが効果的ですが、化学物質のリスクは動物実験から評価することが多いため、死亡率や損失余命、DALYなどの指標で表現することが困難です。

そこで、動物実験のNOAELしか得られない場合の換算方法を提案しました。まず、何らかの影響が見られるNOAELを5で割って死亡率のNOAELとし、それを5%の影響率とみなして線形閾値なしモデルと平均的な摂取量から死亡率を計算します。次に死亡率を70で割って年間死亡率とし、死亡率と損失余命、死亡率とDALYの相関関係の式から損失余命とDALYに換算することができます。

コメント