要約

コウモリは虫をたくさん食べることが知られていますが、サイエンス誌に最近掲載された「コウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ?」という内容の論文について検証しました。本当に農薬の影響と言えるかどうかや乳児死亡率自体のバラつきについて考察します。

本文:コウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ?

10月はハロウィンの季節です。ハロウィンのイメージとしてはカボチャや魔女、お化けやコウモリですね。でもハロウィンとコウモリって何の関係があるのか知ってましたか?

houzz: ハロウィンの意味と由来。どこまで知っていますか?

昔、ハロウィンの夜には大きな焚き火を焚くのが習慣でした。仮面と同じように、焚き火も悪霊を追い払うためでもあったそうです。焚き火には自然と虫が寄り、その虫を食べるためにコウモリも集まったことから、コウモリもハロウィンのシンボルのひとつになったと言われています。

このようにコウモリは虫をたくさん食べるのだそうです。ということは、コウモリがたくさんいれば農業の害虫もたくさん食べられてしまうので殺虫剤を減らせる、なんてことはないのでしょうか?こんなことを調べた研究がアメリカの科学誌サイエンスにて最近公開されました。

The Japan Times: Study: U.S. Bat Decline Triggered at Least 1,300 Infant Deaths

北米のコウモリの個体数が激減したことで、害虫から作物を守る代替手段として農家が殺虫剤の使用を増やし、その結果、乳児死亡率の上昇を引き起こしていることが最近の研究で明らかになった。

農薬の使用が増えたことで乳児死亡率は約8%上昇し、コウモリ病が蔓延して以来乳児死亡者数が1,334人増加したことになる。汚染された水と空気が、化学物質が人間に侵入する経路となっている可能性が高い。

(google chromeで翻訳)

論文は以下です。

Frank (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science, 385, eadg0344

コウモリを大量死させる原因となるホワイトノーズ症候群が発生している郡と発生していない郡に分けて比較した結果、コウモリが大量死した郡で殺虫剤の使用量が3割程度増加し、さらに乳児死亡率も増加していた、という研究です。

ただし、コウモリが減ると殺虫剤の使用が増えるところまでは面白いのですが、殺虫剤による環境汚染のせいで乳児死亡率が増えるとなると、それはさすがにありえないのでは?と考えてしまいます。

本記事ではこのサイエンス誌に掲載された論文の内容を検証してみたいと思います。まず毒性学的視点から農薬の影響と言えるかどうかを考察し、次に乳児死亡率のバラつきについて考察します。最後にコウモリを保全するとリスクが低減されるのかどうかも考えてみましょう。

毒性学的に見た農薬3割増と乳児死亡率の関係

最初に農薬3割増と乳児死亡率の関係を毒性学的に見ていきましょう。農薬の曝露経路は水などの環境経由であるとの記載されています。農薬使用者による職業曝露ではないという意味です。

農薬の毒性学をかじった者であれば、水中の農薬濃度が3割程度上昇した(つまり1.3倍になった)程度で、乳児死亡率が上昇するなどということはありえないと容易に想像できるはずです。もしも農薬濃度が10000倍になったということであればその可能性があるでしょう。

毒性学ではマウスやラットなどの実験動物に農薬などの化学物質を曝露させて、その影響を調べます。子供への影響を知りたい場合には2世代繁殖毒性試験の結果が参考になります。子供の死亡率が上昇する場合には同時にさまざまな悪影響が観察され、死亡までいかなくても体重増加抑制などの影響が先に現れます。

つまり、農薬が原因であればいきなり乳児死亡率だけが上昇するなどということはありえず、それ以外の体重減少などの健康影響はさらに高い割合で検出されているはずなのです。にもかかわらず、この論文では「出生体重、妊娠期間、申請時の健康に関するその他の指標にはコウモリが死んだ郡と死んでない郡の間で差が出なかった」と報告されているのです。これは毒性学的に考えれば農薬の影響とは考えにくいのです。

ここでは具体的に有機リン系殺虫剤のフェニトロチオンとネオニコチノイド系殺虫剤のイミダクロプリドのデータを見てみましょう。農薬の試験成績は基本的に食品安全委員会の評価書(以下のリンク先の通知文書というやつ)に記載されています。

食品安全委員会:フェニトロチオン評価書

食品安全委員会:イミダクロプリド評価書

フェニトロチオンの場合、p51-52のラット2世代繁殖試験を見ると、120ppmの投与で子の体重増加抑制や死亡数増加、一般状態悪化の影響が見られています。40ppmの投与では母親の体重増加抑制の影響が見られましたが、子への影響が見られませんでした。10ppmの投与では毒性所見なし(影響なし)でした。この試験の無影響用量(NOAEL)は0.7mg/kg体重/日と評価されました。

ちなみにp53には参考資料として3世代繁殖試験の結果も記載されており、150ppmの投与では親子ともに体重減少が見られましたが、死亡例は見られませんでした。やはり、死亡の影響が出る前に体重減少の影響が出てきます。

次にイミダクロプリドの場合、p50のラット2世代繁殖試験を見ると、最大の700ppmの投与で親と子の体重増加抑制が見られてましたが、死亡率増加は見られませんでした。この試験のNOAELは20mg/kg体重/日と評価されました。こちらも死亡の影響が出る前に体重減少の影響が出てきます。

許容一日摂取量(ADI)はフェニトロチオンで0.0049mg/kg体重/日、イミダクロプリドで0.057mg/kg体重/日と設定されました。これらのADIを100倍以上超えたところでようやく体重減少などの影響が出はじめ、さらにそれを10倍以上超えて死亡例が出はじめるのです。死亡例が出るころには体重減少などの影響が広範囲で見られることでしょう。

ちなみにフェニトロチオンの水道水中目標値は0.01mg/Lで、この目標値ちょうどの水を体重50kgの人が毎日2L飲んでも摂取量は

0.01×2/50 = 0.0004mg/kg体重/日

であり、ADIの1/10です。

環境省:水質基準項目と基準値(51項目)

この目標値の10000倍くらいの濃度の水を毎日飲んでようやく死亡例が出るかどうか、というレベルになるわけです。わずか1.3倍くらいになったところで死亡率が増えることは考えられない、という感覚がわかるのではないでしょうか。

ところでこの論文ではどの農薬の使用がどれくらい増えたかのデータは示されていません。毒性で重み付けした農薬使用量の計算はしているようですが、これでは実際の毒性の評価は不可能ですね。

乳児死亡率の上昇について

次に乳児死亡率のデータについて見ていきましょう。

Figure2では、コウモリが死んだ郡では死んでない郡と比較して殺虫剤の使用量が高くなったこと、同様にコウモリが死んだ郡で乳児死亡率が高くなったことが示されています。ただし、殺虫剤の使用量はきれいな上昇傾向がありますが、乳児死亡率は年変動が大きく、きれいな上昇傾向ではありません。

すなわち、殺虫剤の使用量と乳児死亡率の間には相関がなさそうです。これは、殺虫剤の使用量が増えるほど乳児死亡率が増えるという用量反応関係がないことを示しています。本論文ではこのことを無視してコウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ、という因果関係を論じてしまっているので、ロジック的におかしいわけです。

さて、乳児死亡率が1000人あたり0.5人増えるという結果が示されており、これはかなり大きな増加であると言えるでしょう。例えば日本では2023年の乳児死亡率は1000人あたり1.8人(厚生労働省の人口動態調査より)ですから、これが0.5増えるというのは大きな増加です。

ただし、現代ではそもそも乳児の死亡数自体がかなり少ないため、地域ごとに見ていくとさらにサンプルサイズが小さくなり、偶然による年変動がかなり大きくなります。この研究でもコウモリが死んだ郡と死んでいない郡で乳児死亡率を比較していますが、地域ごとに分けることで年変動が大きくなり、偶然の変化を検出しているだけかもしれません。

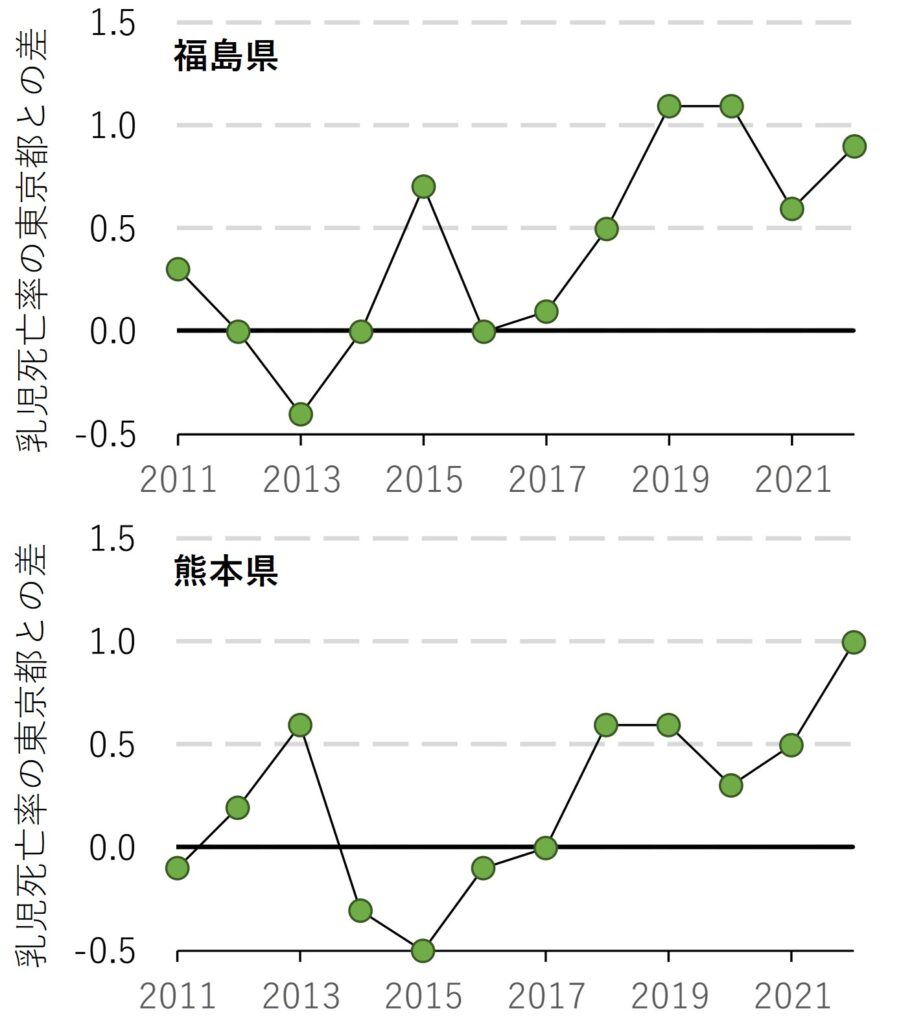

ためしに日本の乳児死亡率でFigure2と同じようなグラフを書いてみましょう。厚生労働省の人口動態調査 表6-11「都道府県別にみた年次別乳児死亡率(出生千対)」のデータから福島県と熊本県を抜き出し、乳児死亡率(1000人あたり)の東京都との差をグラフにしたものが下の図です。

福島県と東京都の比較(上のグラフ)だけを出して、2011年の原発事故から数年経過して2017年あたりから乳児死亡率が上昇しているのは原発事故の影響ではないか?みたいなことを主張するとどうなるでしょうか?信じてしまう人も結構出てきそうです。

実は熊本県(原発事故とはまったく無関係の県の例)のデータでも同じようなグラフを書けてしまいます(下のグラフ)。乳児死亡率1000人あたり0.5人くらいは結構簡単に変動してしまいますね。他の県を見てもかなりバラバラな年変動が見られます。そのうちたまたま福島県と熊本県では2016年あたりから上昇傾向が見られた、というわけです。

ちなみにこのグラフは2022年までのデータで作成していますが、2023年は熊本県と東京都の差はゼロでした。こんな感じで切り取る範囲を恣意的に決めることで、いくらでも上昇傾向があるような印象を与えることができてしまいます。

心理学では「少数の法則」というのがあり、サンプルサイズが小さいことによる偶然の差に因果関係を見出そうとしがちになるようです。

ノーベル経済学者を受賞したダニエル・カールマンによる著書「ファストアンドスロー」では、アメリカの腎臓がんの発生率が郡によってバラつきがあり、そのバラつきに法則性を見出そうとする話が載っています(本記事の研究とソックリ!)。がんの発生率が高いのは田舎である、と聞いたときにすぐに貧困・医療の質・酒やたばこの量、などに原因を求めようとしてしまいがちです。本記事で取り上げた論文の場合は殺虫剤ですね。ところが、がんの発生率が低いのもまた田舎であり、単に田舎はサンプルサイズが小さいので極端に高い・低い値が出やすいだけである、というケースになっています。

本ブログの過去記事でも、「ストーリー的なもっともらしさ」と「科学的な正しさ」を混同しやすい事例として、「農家は長寿命説」を取り上げています。

実際には農家が長寿命であるという明確なデータはなく、農薬曝露量が他の職業と比較して高いのに(1.3倍とかそんなレベルじゃない!)、基本的に他の職業と寿命はそれほど変わらないと考えられます。

ということで、この研究が偶然の事象をとらえているだけかどうかはわかりませんが、「コウモリが死ぬと殺虫剤が増えて乳児死亡率が増える」というようなもっともらしいストーリーを見た際には特に注意して結果を見る必要があります。

コウモリは人間の役に立つから保全すべきなのか?

本論文は、コウモリが減ると殺虫剤の使用が増えて乳児死亡率が増える、すなわちコウモリを保全することに大きなメリットがあるという結論を導いています。生物多様性保全の重要性を訴えているわけですね。

ただし、メリットがなければ生物多様性を保全しなくてよいのか、メリットのない種は保全しなくてよいのか?となると、これは疑問です。となると、生物多様性を保全すべきかどうかにはメリットの評価はあまり大きな意味がないと思われます。

逆に、人間の生活に大きな影響を与える生物(農業害虫など)や、本来そこに存在してはいけない外来種などは積極的に減らす対策をとります。となると、悪影響(デメリット)のほうはきっちりと評価しておく必要がありそうです。

そういった意味でコウモリを考えると、コウモリは人間にとってかなりリスクの高い生き物であることがわかります。コウモリはさまざまな感染症を媒介することが知られており、以下はコウモリから狂犬病に感染した事例です(というか長老たち大丈夫か?)。

AFPBB Newsコウモリにかまれた子ども12人死亡、南米ペルー

子どもたちは全員、吸血コウモリにかまれた後で死亡しており、症状と診断結果から狂犬病に感染していたことが確認されたという。

村の長老たちは医療関係者に対し、子どもたちが死んだのは魔術のせいだと考えていたため、当局への狂犬病発生の報告が遅れたと説明したという。事態を受け、アニバル・ベラスケス(Anibal Velasquez)保健相はテレビ会見し、現地に迅速な医療支援を行うため衛生緊急事態を宣言した。

コロナウイルスもコウモリを宿主としていることが知られています。今回の新型コロナウイルス(COVID-19)も2002年のSARSもコウモリが発生源でした。また、「次なる」パンデミックについてもコウモリ由来のものに注意する必要があるようです。詳細は以下の記事が参考になります。

経済産業研究所:パンデミックの使者、コウモリに要注意 早くも危惧されるコウモリ由来の次の感染爆発

以下のWHOの統計では、新型コロナによってこれまで(2024年9月まで)の累計で約700万人が死亡しています。コウモリが媒介するウイルスはとんでもない数の人間を殺しているようですね。保全のメリットだけを見るのは片手落ちで、デメリットのほうもしっかりと評価していく必要があります。

まとめ:コウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ?

サイエンス誌に掲載された論文の「コウモリが死ぬと農薬が増えて乳児が死ぬ?」という主張について検証を試みました。毒性学的視点からは、農薬の影響により乳児死亡率のみが上昇して体重低下など他の影響が出ないことはありえない点を指摘しました。次に殺虫剤の使用量と乳児死亡率との間に相関はなく、偶然のバラつきを見ているだけかもしれないことを指摘しました。最後に、コウモリは新型コロナウイルスなどの感染症を媒介するため人間にとって非常にリスクの高い存在であることを指摘しました。

コメント