要約

オーストラリアでは肥満のリスクがタバコのリスクを上回ったことがニュースとなりましたが、本ブログのRiskToolsを用いて肥満とタバコのリスクを比較してみました。リスク指標、時系列の変化、性別、年齢など、視点を変えながら比較してみると、結果も大きく変わってきます。

本文:タバコと肥満はどっちがキケン?

2025年に入ってからのニュースですが、オーストラリアではタバコのリスクが肥満のリスクを初めて上回った、とのことです。喫煙者は日本を含めて世界中で減ってきていますが、肥満は逆に増加傾向にあります。タバコはこれまでにリスク要因としてトップにありましたが、ついに逆転したということですね。

Livedoor News: 2024年に「太りすぎ」が喫煙を追い越して健康リスクのトップになっていたことが判明

タバコは2023年以前は最大の健康リスクでしたが、2003年から2024年までに喫煙を原因とする健康寿命の総負担は41%減少しました。

その一方で肥満の負担率は一定を保っており、これにより今回喫煙が太りすぎにトップを譲ることになったと、当局は分析しています。

元の発表は以下のリンク先になります。本ブログでも世界疾病負荷研究の結果を紹介してきましたが、それのオーストラリア版の解説になります。タバコや肥満などのさまざまなリスク要因について、死亡率や損失余命、DALY(disability-adjusted life year:障害調整生命年)という3つのリスク指標を整理しています。

死亡によるリスクに加えて、死亡に至らない障害の年数なども併せて比較ができるのがポイントです。本来の寿命が80年のところ、健康なまま60歳で死んだ場合はDALY=20年、60歳で障害を負って健康な人に比べて生活の質が半分の状態で80歳まで生きた場合はDALY=10年、と評価されます。このように致死的影響と非致死的影響を比較できます。

Australian Government: Australian Burden of Disease Study 2024

オーストラリアの2024年の結果報告によると、致死的影響と非致死的影響が半々程度となっており、致死的影響は年々改善している一方で、非致死的影響は増加しているようです。つまり、不健康な状態で過ごす年数が延びているのです。

疾病負荷の大部分は慢性的な病気であり、その中でも特にがん、精神疾患・薬物使用、筋骨格系疾患、心血管疾患、神経疾患(認知症など)が多く、これだけで全体の64%を占めます。

そして冒頭のニュースにもあるように、リスク要因(病気の原因となるもの)のトップ5は肥満、タバコ、食事、高血圧、高血糖の順でした。タバコと肥満の逆転は大きな時代の転換点かもしれません。

本記事では、オーストラリアと同じように、日本の疾病負荷データを用いて肥満とタバコのリスクを比較してみましょう。リスク指標、時系列の変化、性別、年齢など、視点を変えながら比較してみると、非常に興味深いことが明らかとなりました。

全体の比較

日本におけるタバコや肥満のリスクはどこから見られるでしょうか?本ブログのトップメニューからリンクされているRiskTools「リスク要因別リスクのものさし表示ツール」を活用してみましょう。

ツールの解説は以下の過去記事をご覧ください。

元となるデータは世界疾病負荷(Global Burden of Disease, GBD)研究の結果です。GBD研究は「疾病・傷害による健康損失を比較的に定量化するための、体系的かつ科学的な取り組み(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000511705.pdf)」

であり、WHOを母体とする世界的な研究プロジェクトです。

早速、「2021年」における「性別総数」の「喫煙」と「肥満(高BMI)」を原因とする「死亡率」を調べてみましょう:

タバコは「人口10万人あたり年間死者数として104.0人」

肥満は「人口10万人あたり年間死者数として36.1人」

となりました。

つまり、タバコのほうが肥満よりも3倍程度リスクが高いという結果になりました。オーストラリアでは肥満がタバコのリスクを抜いてトップになった、ということでしたが、日本ではまだタバコのリスクのほうがかなり高いということがわかります。

アジア人は欧米諸国やオーストラリアと比べると肥満率が低いため、このような差が出てくるのでしょう。逆に欧米豪の肥満の問題の大きさがとんでもないことがわかりますね。

リスク指標による比較

さて、タバコvs肥満のリスク比較はこれで終わりでしょうか?

「リスク要因別リスクのものさし表示ツール」では、解析する年や、性別、リスク指標の選択ができるようになっています。そこで、これらを変更して、つまり多方面からリスクを眺めることで、何か違った一面が見られるかもしれません。

まずは、リスク指標を変えてみましょう。先ほどは「死亡率」でリスクを比較しました。死亡率以外にも損失余命やDALYでも比較できます。

では、「2021年」における「性別総数」の「喫煙」と「肥満(高BMI)」を原因とする「損失余命」を調べると:

タバコは「人口10万人あたり損失余命として1780年」

肥満は「人口10万人あたり損失余命として520年」

となりました。

また、「2021年」における「性別総数」の「喫煙」と「肥満(高BMI)」を原因とする「DALY」を調べてみましょう:

タバコは「人口10万人あたりDALYとして2320年」

肥満は「人口10万人あたりDALYとして1290年」

となりました。

死亡率で見た場合には、タバコのリスクは肥満の3倍程度でした。損失余命で見てもこれはあまり変わりません。ただし、DALYで見た場合には、タバコのリスクは肥満の2倍弱となり、死亡率で見た場合よりもタバコと肥満のリスクは近い数字になりました。

タバコは損失余命の数字とDALYの数字が近く、リスクの多くを「死」が占めていることがわかります。一方で肥満のほうは、損失余命はDALYの半分以下であり、リスクの多くは「死」ではなく非致死的な「障害」であることがわかります。

このようなリスクの特性に差があるので、どのリスク指標で見るかによって結果が違ってくるのです。

冒頭のオーストラリアの事例でも、肥満がリスク要因のトップだったのはDALYで見た場合であって、損失余命で見た場合にはやはりタバコがトップだったのです。

時系列による比較

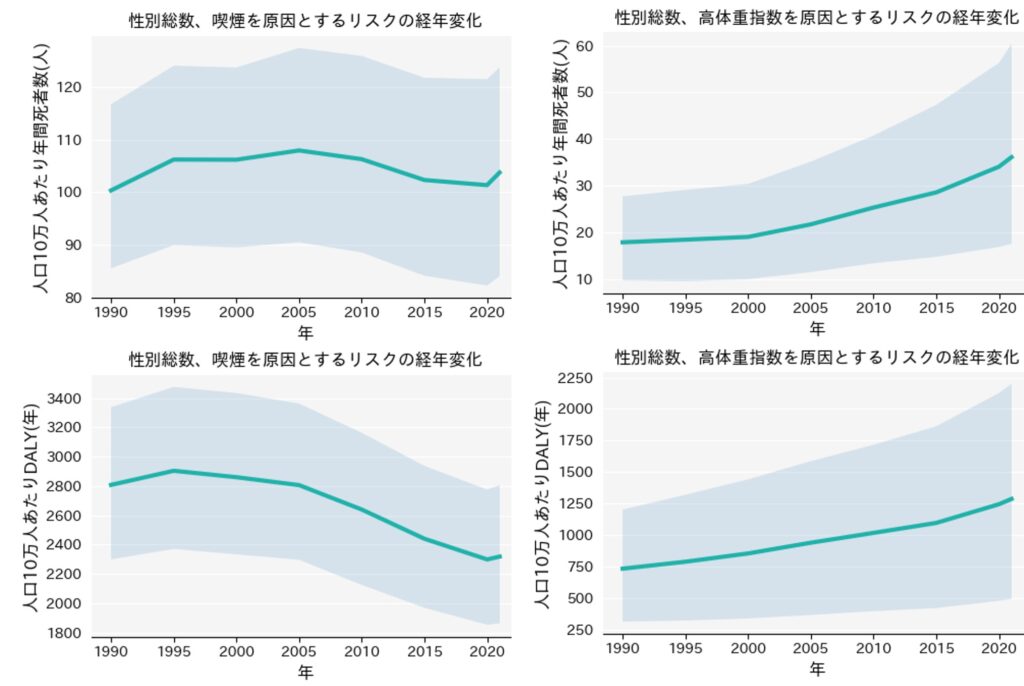

リスク指標による違いを見てきましたが、次は時系列の変化を見てみましょう。これもRiksToolsの機能として搭載されています。以下に、タバコと喫煙、それぞれ死亡率とDALYで見た場合のリスクの時系列変化を示します。

タバコの場合、死亡率はほぼ横ばいですが、DALYは30年で大きく減少していることがわかります。逆に肥満の場合、死亡率でもDALYでも増加傾向にあります。

タバコのリスクが減少傾向で、肥満のリスクが増加傾向にあるため、この先肥満のリスクがタバコを逆転することになるでしょう。オーストラリアではすでに逆転が起こりましたが、このペースだと日本の場合はまだまだ時間がかかりそうです。

DALYで見た場合、タバコのリスクは30年で500年ほど減っていて現在2300年ですから、同じペースで減り続けると、30年後は1800年くらいになります。一方で、肥満のリスクは30年で500年くらい増えていて現在1300年ですから、30年後は1800年くらいになります。よって30年後くらいに逆転が起こるでしょう。

時系列の変化を見る際に注意しなければいけないのが、年齢構成の変化です。日本では(他国でも)高齢化が進んでおり、高齢化が進めば死亡率が増加します。死亡率が増加したのが高齢化のせいなのか、リスク要因の変化のせいなのか、は年齢調整死亡率を見ないとわかりません。このことは本ブログの過去記事でも解説しています。

残念ながら、現時点のRiskToolsには年齢調整死亡率を表示する機能はないため、データから何かを判断する際にはこのことに注意が必要です。タバコによる死亡率も、本来は減っていると考えられますが、高齢化で死亡率が増えているので、両者のバランスで横ばいに見えてしまいます。

性別による比較

次に性別による違いを見てみましょう。喫煙率は男女で大きな差がありますので、リスク比較の結果も男女で大きく違うはずです。

「2021年」における「性別男」の「喫煙」と「肥満(高BMI)」を原因とする「DALY」を調べてみましょう:

タバコは「人口10万人あたりDALYとして3990年」

肥満は「人口10万人あたりDALYとして1310年」

となりました。

「2021年」における「性別女」の「喫煙」と「肥満(高BMI)」を原因とする「DALY」を調べてみましょう:

タバコは「人口10万人あたりDALYとして727年」

肥満は「人口10万人あたりDALYとして1260年」

となりました。

タバコのリスクはやはり男女差が大きい結果となりましたが、肥満のほうは男女差がほとんどないようです。

そして男性の場合はタバコのリスクは肥満の3倍くらい大きいのに対して、女性の場合は肥満のリスクのほうが高くなりました。

女性ではすでにタバコよりも肥満のリスクのほうが大きいのですね。かつては女性でもタバコのリスクのほうが高かったのですが、2005年にはすでにこの逆転が起こっていました。

視点を変えながら比較していくと結果も違って見えることがよくわかります。

年齢による違い

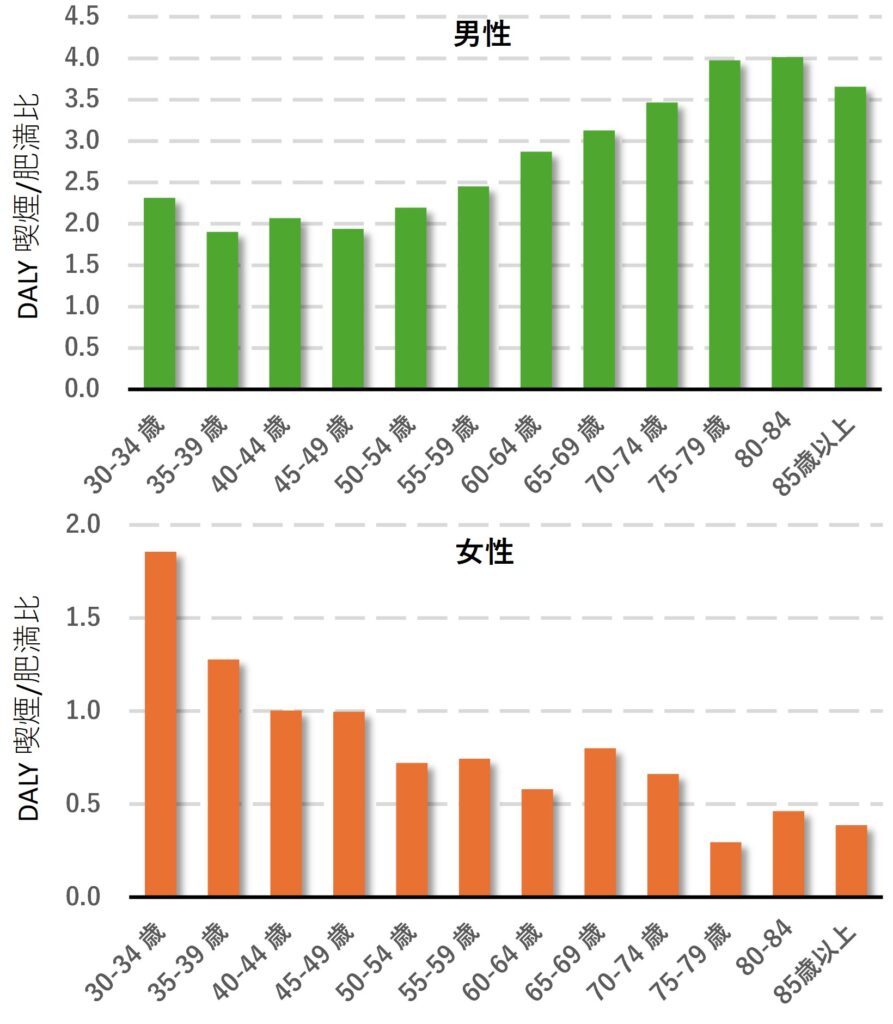

最後に年代による違いを見てみましょう。残念ながら、年代別にリスク要因別リスクを表示する機能は現在のRiskToolsにはありません。そこで、GBD研究の元データから年代別のデータを引っ張ってきました。

以下に、年代別の喫煙によるDALYと肥満によるDALYの比率(DALY 喫煙/肥満比)を示します。この数字が1の時にタバコと肥満のリスクは同じになり、1より高いとタバコのリスクのほうが高く、1より低いと肥満のリスクのほうが高いことを意味します。基本的に年代が上がるにつれてあらゆるリスクが高くなるので、比率で示したほうが比較しやすくなります。

男性の場合、どの年代でもタバコのリスクのほうが肥満よりも高くなっています。

また、年齢の上昇とともにタバコ>肥満の傾向が強くなります。

タバコのリスクは基本的に「がん」なので、年代が高くなるほどにがんになりやすくなります。ただし、若いころからの喫煙習慣の蓄積が高齢になって現れるので、若いから大丈夫、ということでもありません。

一方で、女性ではその逆になりました。30代まではタバコのリスクのほうが高く、40代ではタバコと肥満はほぼ同じ、50代以降では肥満>タバコの傾向が強くなります。性別によってここまで年代別の傾向が違うものか、とびっくりしました。

肥満のリスクの男女差は年代別に見てもほぼありません。一方で、タバコのリスクは年代が上がるごとに男女差がどんどん大きくなっていくため、このような傾向の違いが出てくると考えられます。

まとめ:タバコと肥満はどっちがキケン?

RiskToolsと世界疾病負荷研究のデータを用いて、タバコと肥満によるリスクをさまざまな視点で比較しました。最もタバコ>肥満になるのは、リスク指標は死亡率、時系列では過去、性別は男性、年齢は高齢者の場合でした。反対に最も肥満>タバコになるのは、リスク指標はDALY、時系列では現在、性別は女性、年齢は高齢者の場合でした。全体で見れば日本ではタバコ>肥満であり、オーストラリアのように肥満>タバコになるのはかなり先のことになりそうです。

補足

本ブログでの世界疾病負荷(GBD)研究を用いた過去記事を紹介します。

GBD研究が提供するツールを用いて、日本のがん死亡に対するリスク要因を整理しました。その結果、たばこやお酒、不健康な食事などの日常生活に起因するがんの影響は化学物質によるがんと比べてけた違いに大きくなっています。

リスクを俯瞰する試みとしてGBD研究の2021年度版を紹介します。DALYを指標としてコロナ禍における日本と世界のリスクを比較してみました。新型コロナ関連のリスクは日本では低い(交通事故と火事の間)ものの世界ではがんを上回り非常に高くなりました。

食品によるリスクの全体像はどのようなもので、どの要因がどのくらい大きいのか?という全体を俯瞰するマクロなアプローチが不足しています。そこで、GBD研究のデータを用いて食品関係のリスクを俯瞰します。農薬やPFASなど話題の化学物質の位置付けも併せて示します。

コメント